사랑에는 해피엔드가 없다

[아츠앤컬쳐] “어떤 사람과 결혼하면 좋을까요?” 이런 질문을 하는 후배에게 나는 이렇게 말해준 적이 있다. 늙어서 병들었을 때 그 사람이 내 곁에서 어떻게 하고 있을까를 떠올려보라고. 심지어 치매 같은 병에 걸려서 정신줄을 놓아버릴 지경이 되었을 때, 그때 그 사람은 내 곁에서 어떻게 하고 있을까, 그것이 반려자의 조건이라고.

사랑이란 무엇일까. 아름답고 젊고 잘 나가는 시절에 같이 있어주는 것은 쉽다. 쉬운 것은 사랑이 아니다. 단지 매혹일 뿐이다. 그런데 세월이 지나가는 동안 젊음은 사라지고 주름살이 늘어가고 어느 날 갑자기 병이 찾아온다. 인간의 힘으로 어쩔 수 없는 질병의 그림자.

그것은 두 사람에게 동시에 다가오지 않는다. 어느 한 사람에게 먼저 다가온다. 그러면 나머지 한 사람은 그 사람 곁에서 무엇을 해줄 수 있을까. 사랑을 너무 쉽게 말하는 시대에 사랑이란 과연 무엇일까에 대해 깊은 사유를 던져주는 영화가 있다. 미하엘 하네케 감독의 <아무르>. ‘아무르(Amour)’는 프랑스어로 ‘사랑’이다. 영화의 메시지가 제목 자체에 이미 녹아들어 있다.

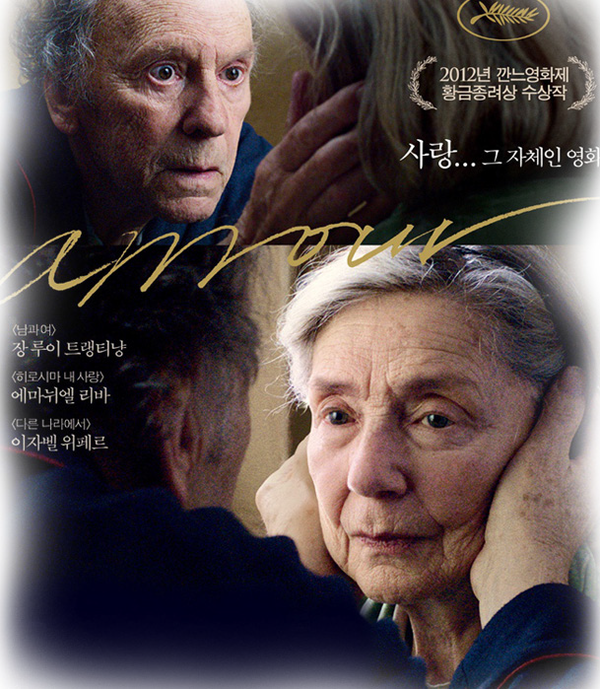

2012년 칸 영화제의 최고상인 황금종려상을 수상한 이 영화에서 남편 조르주를 연기한 장 루이 트래티냥은 1930년생, 아내 안느를 연기한 에마뉘엘 리바는 1927년생이다. 그들은 사랑의 무게를, 인생의 깊이를, 이별의 선택을 묵직한 울림으로 전해준다.

영화가 시작되면 갑자기 문을 부수며 경찰들이 집 안으로 들어온다. 경찰들은 집안을 둘러보다가 침실로 간다. 그곳 침대에는 한 할머니가 누워있다. 그녀는 아름다운 드레스를 입고 있고 그녀의 주변에는 꽃들로 장식되어 있다. 그러나 그녀 주변을 아름답게 수놓은 꽃들은 시들어있고 그녀는 죽어있다. 왜 그녀는 그렇게 죽어갔을까.

화면이 바뀌면 음악회의 관객석에 가득찬 사람들에게 카메라는 다가간다. 80대의 노부부 조르주(장 루이 트래티낭)와 안느(에마뉘엘 리바)는 수많은 관객들 속에 앉아있다. 음악회가 끝나고 조르주와 안느는 연주자와 만나 인사를 나눈다. 집으로 오는 버스 안에서의 노부부. 뭔가 얘기를 나누는 그들의 모습이 아름답다.

그날 밤, 조르주가 잠을 자는데 옆에 인기척이 느껴진다. 눈을 떠보니 안느가 멍하니 깨어 앉아있다. 그것이 병의 시작이었다. 다음날, 아침 식사를 하며 조르주는 안느에게 이야기를 들려준다. 그런데 안느가 대답을 하지 않는다. 멍하니 그저 앉아만 있다. 당황한 조르주는 젖은 수건으로 얼굴을 닦아준다. 그러나 안느는 미동도 하지 않는다.

안느는 병원에 입원했다가 퇴원한다. 휠체어를 타고 집으로 돌아온 안느는 조르주에게 부탁한다. “이제 다시는 병원에 입원시키지 말아 주세요.” 조르주는 그러겠다고 대답한다. 그 후, 안느의 병은 깊어간다. 안느는 몸이 점점 마비가 되어가는 것을 극도로 창피해한다. 병이 깊어지면서 그녀는 점점 사람을 만나려 하지 않는다. 피아니스트였던 그녀는 제자가 찾아와도 그녀의 병에 대해서는 절대 얘기하지 않는다. 병으로 점점 추해지는 자기 자신에 대한 수치심, 죽음에 대한 공포는 점점 더 깊어져 간다.

조르주는 불성실한 간병인을 해고한다. 그리고 아내의 간병을 도맡아 하게 된다. 조르주 역시 늙어서 운신도 힘든 나이다. 그런 몸으로 아내를 돌보는 일이 쉽지 않다. 물을 마시지 않고 뱉어내는 안느의 뺨을 때리는 조르주. 더 이상 살고 싶어 하지 않는 아내를 돌보는 일이 벅차다. 조르주는 이제 자기 자신마저 두려워지기 시작한다.

딸인 에바가 찾아와 엉엉 울며 이대로 엄마를 저렇게 둘 거냐며 아버지를 닦달한다. 그러나 조르주는 아내를 요양 병원에 보낼 수 없었다. 그것은 아내와의 약속이었다. 병이 더 깊어져 이제는 아무 것도 할 수 없는 아내, 그녀를 위해 더 이상은 아무것도 해줄 수 없는 남편. 그들에게 절망의 시간이 다가온다.

젊고 아름다웠던 시절, 아내의 아름다운 연주를 떠올리던 조르주는 언제나처럼 아내에게 옛이야기를 들려준다. 그리고 더 이상 살고 싶어 하지 않는 아내의 소원을 들어준다.

조르주는 안느가 한창 젊었을 때 연주하며 입었던 아름다운 드레스를 입히고 침대에 눕힌다. 그리고 꽃들을 그녀 주변에 뿌린다. 그녀의 영혼 같은 비둘기가 창으로 들어온다. 조르주는 그 비둘기를 잡아 품에 안았다가 밖으로 내보내준다. 마치 아내의 영혼을 이제는 더 이상 붙잡아두지 않으려는 듯이. 그리고 조르주는 안느에게 편지를 쓴다. 당신을 그렇게 보내 미안하다는, 용서를 구하거나 회한이 어린 편지가 아니다. 그저 언제나처럼 들려주었던 일상의 이야기를 쓴다. 부부의 이야기는 삶과 죽음의 경계를 넘어서 이어간다.

헤밍웨이가 그랬던가, 서로 사랑한다면 그 사랑에는 해피엔드가 없다고. 어느 한 사람의 마음이 먼저 변해버려 슬픈 결말을 맞기도 하고, 어느 한 사람이 먼저 죽음을 맞아서 슬픈 결말을 맞기도 하는 것, 그것이 사랑이라고.

우리는 누구나 늙는다. 그리고 두 사람 중 한 사람이 먼저 죽는다. 늙는다는 것은 무엇일까. 죽음이란 무엇일까. 사랑은 과연 무엇일까. 시간 속에 흐르는 사랑. 사랑 속에 흐르는 시간… 가슴이 아린다.

글 | 송정림 방송작가·소설가

<녹색마차>, <약속>, <너와 나의 노래>, <성장느낌 18세> 등의 드라마와 <출발 FM과 함께>, <세상의모 든 음악>, <심혜진의 시네타운> 등의 FM, 「명작에게 길을 묻다 1, 2」, 「영화처럼 사랑을 요리하다」, 「성장비타민」, 「마음풍경」 , 「뭉클」, 「감동의 습관」 등의 책을 썼다