[아츠앤컬쳐] 웨인 티보(Morton Wayne Thiebaud)(1920~2021)는 미국 애리조나(Arizona)주 메사(Mesa)에서 태어나 캘리포니아(California)주 롱비치(Long Beach)에서 성장하였다. 어릴 때 웨인 티보는 롱비치 해변에서 신문을 판매하기도 했고, 구조대원으로서 일을 한 경험도 있다고 한다. 그는 1941년 새크라멘토주립대학교(Sacramento State College, 현재 명칭: California State University, Sacramento)를 졸업하였는데 웨인 티보가 오늘날의 유명 화가로서 영감을 얻게 된 곳은 대부분이 이 새크라멘토라 할 수 있다.

웨인 티보는 젊은 시절 상업용 애니메이션을 제작하는 등의 활동을 하다가 20대 후반에서야 대학에 진학하였다. 1936년 월트 디즈니 스튜디오(Walt Disney Studio)의 만화영화 부서에서 견습생으로 일하기도 하였고, 1938년에는 로스앤젤레스(Los Angeles)에 있는 프랭크 위긴스 스쿨(Frank Wiggins Trade School)에서 상업용 예술활동에 대한 공부를 하기도 하였다. 이러한 다양한 경력은 간결한 형태만이 돋보이는 그의 화풍에 큰 영향을 끼치게 되었다.

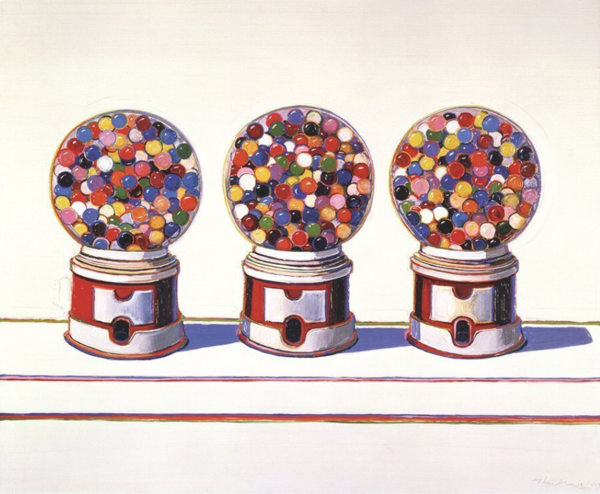

웨인 티보는 미국인들이 일상적으로 먹고 즐기는 샌드위치와 햄버거, 장난감, 케이크, 사탕 등을 반복된 이미지로 그려 대량생산의 소비사회를 상징적으로 드러냈다. 달콤한 케이크와 사탕은 미국인들의 행복한 일상의 모습이었다. 웨인 티보의 그림의 테마는 팝 아트와 연결될 수 있겠지만, 그 정신과 작업 과정은 팝 아트와 구별된다.

예를 들면 대개의 팝 아티스트들이 그들의 작품을 통해 소비지향적인 미국사회를 비판한 것에 반해 웨인 티보는 작가 스스로 “내 관심은 오직 미술의 형식적인 문제에 있다. 제발 그 이외의 어떤 의미도 찾으려고 하지 말라”고 밝혔으며, 생전 인터뷰에서는 “나에게 뭔가 이름을 붙여주면 정말 고마운 일이지만 나는 거기 포함된 것 같지 않다. 나는 팝 아트를 좋아한 적이 없다”고 말했다고 한다.

웨인 티보는 수공업적인 효과를 최대한 배제하려 했던 팝 아트 작가들과 달리 거친 붓터치가 그대로 살아나는 정통 유화의 기법을 사용하였다. 화려한 색상을 활용해 두텁게 칠한 물감의 질감이 트레이드마크가 되었고, 워낙 물감을 많이 쓴 통에 그림 위에 작가 서명을 조각해야 할 정도였다. 주제와 화풍이 맞아떨어지면서 그림에는 독자적인 생동감이 담겼다는 호평을 받으며 세계적인 명성을 얻었다.

또한 일상적인 소비용품들을 무표정한 느낌으로 그려 당시 미국적 리얼리즘의 단면을 제시했다는 평가를 받고 있다. 더불어 그의 정물 그림들은 대개 단순한 기하학적 모양과 견고한 빛으로 구성되어 포토 리얼리즘의 전조로 지적되기도 하였다. 사실 웨인 티보는 케이크와 파이 등 음식그림 외에 인물화와 풍경화도 그렸다. 그의 인물화는 옅은 색으로 칠해진 빈 공간에 무표정한 인물들이 강렬한 측광을 받으며 마치물건처럼 그려져 있다. 함께 있는 인물들조차 각각 서로 다른 방향을 보고 있는 이 작품들은 고독과 소외감에 젖은 현대인의 모습이 건조하게 표현돼 티보의 행복한 음식그림과 크게 대비를 이룬다. 1970년대 이후에는 그가 살고 있는 샌프란시스코와 새크라멘토 일대의 도시풍경을 주로 그렸다.

그런데 진열된 케이크나 사탕을 똑같이 보고 그렸거나, 사진을 찍었다면 이것도 저작권법에 따른 권리 침해라고 볼 수 있을까? 판매를 위한 홍보용 그림이나 사진의 경우 저작권법에 따른 저작물이 아니라는 견해는 19세기부터 존재해왔으나, 이는 현재 받아들여지지 않는다. 무엇보다도 홍보용 그림이나 사진도 그림이나 사진임에는 틀림없기 때문이다. 그런데 우리나라에서는 명절 상품을 온라인으로 판매하기 위하여 찍은 사진들에 대하여 아래와 같이 판단한 바 있다.

저작권법에 의하여 보호되는 저작물이기 위하여는 문학ㆍ학술 또는 예술의 범위에 속하는 창작물이어야 하므로 그 요건으로서 창작성이 요구된다. 따라서 사진저작물은 피사체의 선정, 구도의 설정, 빛의 방향과 양의 조절, 카메라 각도의 설정, 셔터의 속도, 셔터 찬스의 포착, 기타 촬영방법, 현상 및 인화 등의 과정에서 촬영자의 개성과 창조성이 인정되어야 저작권법에 의하여 보호되는 저작물에 해당된다고 볼 수 있다.

그런데 A회사는 B회사가 제조, 판매하는 햄(ham)제품에 대한 광고용 카탈로그의 제작을 의뢰받고, 햄 제품 등의 사진촬영을 하여 사진원판을 공급하였다. A회사는 B회사의 햄제품이 잘 보이도록 하는 쵸핑이라는 물질을 상자속에 미리 깔고 그 위에 햄제품을 올려놓고 촬영하였다. 그리고 햄 제품은 케이스가 없으면 대부분 유사 동일하므로, A회사는 B회사가 아닌 C회사의 카탈로그를 제작할 때 동일한 사진을 사용하였다. B회사는 자신들의 사진저작물을 침해했다고 A회사에 소를 제기하였다.

이에 법원은 이와 같이 단순히 상자속에 햄제품을 넣고 찍은 사진은 비록 광고사진작가의 기술에 의하여 촬영되었다고 하더라도, 그 목적은 그 피사체인 햄 제품 자체만을 충실하게 표현하여 광고라는 실용적인 목적을 달성하기 위한 것이고, 다만 이때 그와 같은 목적에 부응하기 위하여 그 분야의 고도의 기술을 가지고 있는 사진기술을 이용한 것에 불과하며(이와 같은 광고사진의 기술을 이용하기 위하여 A회사는 촬영료를 지급받은 것이라고 보아야 할 것이다), 거기에 저작권법에 의하여 보호할 만한 A회사의 어떤 창작적 노력 내지 개성을 인정하기 어렵다 할 것이라고 하였다.

뿐만 아니라, A회사는 촬영이 잘 된 사진을 이용할 수 있도록 제품 종류별로 3컷 내지 4컷을 반복해서 촬영하였다는 것인데, 이 점은 바로 위와 같은 제품사진에 있어 중요한 것은 얼마나 그 피사체를 충실하게 표현하였나 하는 사진 기술적인 문제이고, 그 표현하는 방법이나 표현에 있어서의 창작성이 아니라는 것을 말해 주고 있다고 할 것이니, 비록 거기에 A회사의 창작이 전혀 게재되어 있지 않다고는 할 수 없을지는 몰라도 그와 같은 창작의 정도가 저작권법에 의하여 보호할 만한 것으로는 보기 어렵다고 하여, 위 제품사진이 저작권법에 의한 사진저작물임을 전제로 하는 B회사의 청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다고 판단하였다.

글 | 이재훈

성신여자대학교 법학부 교수

국가과학기술연구회 감사위원회 감사위원

변호사 / 변리사