[아츠앤컬쳐] 김용일 작가는 오랜 시간 ‘집’을 주요 주제로 삼아 캔버스에 아크릴 또는 유화로 작업을 해왔다. 최근엔 목탄을 사용하여 검은색의 분위기 있는 배경과 그림을 그리고 있다.

그의 모든 작품에는 작가의 어린 시절 스토리가 담겨 우리의 오래전 추억을 소환하고, 바쁘게 살아가며 점점 잊혀가던 것들을 다시 느껴볼 수 있게 한다. 그렇게 마음 한구석에 함께 공유하는 공간이 만들어지기도 하고 마치 어떤 소리나 익숙했던 냄새가 연상되어 퍼지기도 한다. 그의 작품엔 사람 없는 집들이 매우 디테일하게 그려져 있어 관람자가 추억 속 이런 저런 상상을 펼치게 한다.

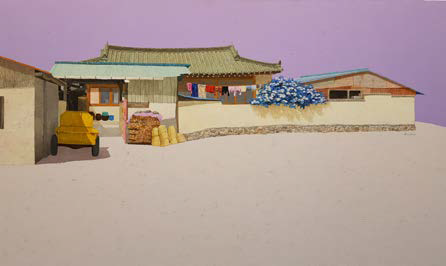

‘재욱이네 집’ 작품에 어릴 적 옷들은 담장 안 빨랫줄에 걸려있고, 담장 넘어 길 밖으로 아름 넘어온 파랗고 하얀 수국꽃, 쌓아 놓은 장작, 경운기, 대문 앞 비료 포댓자루 등이 보인다. 그의 색상은 추억을 표현하려는 비현실적 색상을 사용해서 현실적 공간이지만 사실은 비현실적 공간을 표현한다. 이런 디테일은 다른 시대의 삶을 살았던 사람들에게도 역사적이거나 시대적 또는 이국적 아름다움으로 다가온다.

어떤 면에서 김용일의 한국 70년대 집 작품은 20세기 미국을 대표하는 사실주의 화가 에드워드 호퍼(Edward Hopper, 1882~1967)가 적막하기 이를 데 없는 미국의 도시를 표현하여 현대인들의 고독감과 소외감을 나타냈던 것과 비교되기도 한다. 하지만 김용일의 작품 속 고요함은 어떤 따뜻함으로 우리의 마음을 감싸주며 행복한 소리나 냄새가 작품 속 배경에서 배어 나올 듯, 누군가 행복하지만 평범한 모습으로 나타날 듯 상상되며 그렇게 우리의 마음을 치유한다.

김용일 작가는 점차 잊혀가는 실체의 중요함을 조명한다.

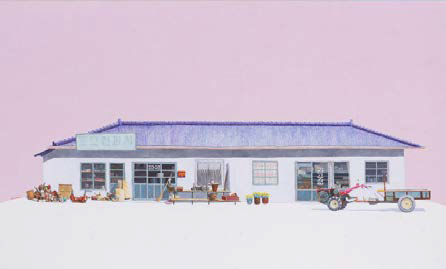

“작은 소나무숲 앞에 있던 ‘도산 종석이네 집’은 숨바꼭질할 때마다 늘 푸르른 솔향이 났다. 농사일이 없는 날, 마당 한 쪽에 세워둔 경운기는 우리들의 자동차이자 비행기였다. 누구나 ‘가장 신나게 놀기’가 목표였던 우리들의 어린 시절이었다.”

작품 속 다양한 소재는 아름다운 어린 시절, 작가의 아카이브가 되며 넓은 여백을 통해 관람자들의 아카이브를 채워볼 수 있게 한다. 여백은 작가와 관람자(나와 우리)의 교감을 이루는 매개체인 셈이다. 잊혀가던 실체(나와 우리)는 ‘生의 가장 찬란했던 시절’의 추억을 통해 어딘가에 숨어 있던 ‘나와 우리’를 만나게 한다.

이와 함께 나타나는 김용일 작품의 특징은 아름다운 색채이다. 현실에 없는 아름답고도 신비로운 색채의 사용은 흐릿한 기억 속의 이미지(추억)를 되새김과 동시에 긍정의 미래를 나타내기도 한다. 이는 관람자에게 긴 여운과 잔잔한 감동을 주고 ‘치유’의 과정을 경험하게 하여 미래에 대한 긍정의 메시지를 전한다.

글 | 임정욱

작가, 대진대 겸임교수, 핑크갤러리 관장

jgracerim@gmail.com