만원버스 속의 기억이 영감이 되다

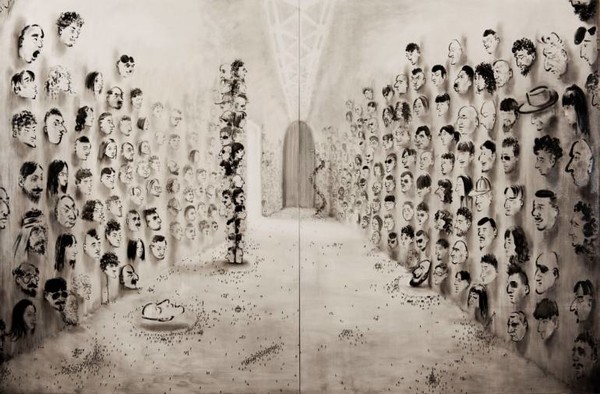

[아츠앤컬쳐] “제가 학창시절 늘 만원버스를 타고 다녔어요. 매일 217번 버스를 탔는데, 전 너무 어려서 늘 사람들한테 밀리고 치어서 어렵게 버스를 타고 목적지에서 내리는 일도 너무나 어려웠어요. 그때의 기억이 아직도 선명하죠. 그것이 내 작품의 모티브가 되었어요. 중국에는 인구가 많잖아요.[…] 그렇게 집단적으로 몰려있는 군중들 안에서 사람의 연약함, 좌절, 무기력함을 보았어요. 그러면서 전 그 사람들의 얼굴을 관찰했죠. 그들의 표정 안에는 내 모습도 담겨있었죠. 그렇게 한 사람 한 사람 얼굴을 기억했어요. 제 작품에 있는 수많은 얼굴은 제가 살면서 어딘가에서 보았던 얼굴을 기억해서 그린 것이에요. 상상의 인물이 아니죠. 그렇다고 늘 그들의 얼굴을 습작하여 기록해 두지는 못해요. 제 머릿속으로 기억해 놓았다가 작품을 할 때 끄집어내곤 해요.”

대학생 같은 풋풋함을 지닌 중국인 아티스트 루 차오는 행운아이다. 20대에 벌써 파리의 메이저갤러리인 나탈리아 오바디아에서 개인전을 선보였다. 홍콩 전시에서 갤러리스트인 나탈리와 처음 만난 것이 오늘의 전시를 있게 했다고 한다. 그는 이미 학창시절부터 북경의 상업 갤러리에서 개인전을 했으니 일찍이 미술시장에 진출한 유망주이다. 1988년 중국의 센양에서 태어난 그는 2012년에 북경대학교 서양화과를 졸업하였고, 곧 런던 유학길로 떠나서 2014년에 영국 왕립예술대학으로 불리는 런던 로열 컬리지 어브 아트에서 회화과 석사학위를 취득했다.

이번 파리의 나탈리아 오바디아 갤러리에서 선보인 루 차오의 개인전 제목은 검은 빛(Black light)이다. 거의 흑백만을 사용한 최근 작품들 위주로 전시되었다. 중국의 현대미술에서 확고히 입지를 지키고 있는 ‘먹’을 연상케 할 정도로 그의 작품에는 색상의 절제에서 나오는 정신적인 면모가 보였다. 작가는 자신이 북경대에서 서양화전공을 하고 서양미술의 산실인 런던에서 회화를 전공하면서 유화작업을 하지만, 중국인으로서 수묵화에서 오래전부터 강한 영감을 받는다고 한다.

《군중》 시리즈인 이 작품들에는 정말 많은 사람들의 모습이 때로는 촘촘하게 때로는 마치 배경화면의 일부분처럼 녹아들어가 있는것 같다. 《검은 빛》이라는 작품을 얼핏 보면 산수화처럼 보인다. 나무의 기둥이 파노라마 형태의 캔버스에 펼쳐져 있다. 어둠이 깃든 풍경화같이 보이는데, 자세히 관찰해 보면 화폭 전체에 사람들의 얼굴이 널려져 있다. 마치 풍경 속의 바위들처럼 인물의 얼굴은 자연의 일부가 되어 녹아 있는 것 같다. 혹자는 그의 작품을 인간을 자연의 일부로 보는 동양사상에 근거한 작품이라고 평하기도 했다. 나무가 가득한 풍경은 독일의 포레느와르(검은 숲)를 연상케 하기도 한다.

다른 한편에 수많은 사람들로 구성된 다양한 형태의 케익들이 인상적이다. 만화에서나 봄 직한 독특한 발상이다. 유리진열장 속의 6층 케익으로 구성된 세로 2미터가 넘는 대형작품은 과연 무슨 의미를 담고 있을까? 층층이 수직으로 몰려있는 군상들이 어쩌면 우리 사회의 계층구조를 은유적으로 표현한 것일까? 성급히 판단하기에는 맨 위층의 집단과 맨 아래층의 집단은 옷차림까지 닮아 있어서 이를 증명할 근거가 없다. 상당 군상들은 커다란 짐가방을 들고 있길래 작가에게 물었다. 왜 이렇게 큰 짐을 들고 있냐고 말이다. 루 차오는 중국 명절에 역에서 이동하는 수 많은 사람들의 모습을 기억했다가 그렸다고 한다.

그렇다 루 차오는 달콤한 케익을 선택한 신세대이다. 그의 선배들이 정치적인 소재를 팝아트로 다루는 세대였다면, 요즘 중국 젊은 작가들은 보통 사람의 일상에 더 많은 관심을 두고 있다. 한국의 작가 서도호가 집단과 개인을 다룬 작업을 했었다. 그의 작품에 당시 정권과 교육제도에 대한 냉소적인 관점이 담겨 있다면, 루 차오는 집단 속의 개인의 삶에 초점을 둔 것 같다. 수 많은 사람들을 그리면서 한 명 한 명의 표정에 소홀하지 않았다. 그 어느 한 명도 엑스트라가 아닌 주인공처럼 집중적으로 세밀하게 관찰된 듯하다.

글 | 이화행

아츠앤컬쳐 파리특파원, 파리 예술경영대 EAC 교수

소르본느대 미술사 졸업, EAC 예술경영 및 석사 졸업

inesleeart@gmail.com