[아츠앤컬쳐] 1980년대 텔레비전 인기 드라마 중 ‘암행어사’가 있었다. 탐관오리들을 응징하는 후련한 장면에 많은 시청자들은 대리만족을 하였다. 특히 어사를 따르는 수많은 무리들이 관아를 제압하는 “암행어사 출두요~!” 장면은 절정의 하이라이트였다. 어렸을 적 필자는 그 암행어사가 무슨 임무를 맡았는지, 어떻게 뽑힌 것인지, 그리고 마지막 하이라이트인 “암행어사 출두”에 동원된 그 무리들의 정체가 궁금했었다.

어사는 그 임무에 따라 문민질고(問民疾苦)어사, 호패(戶牌)어사, 한정수괄(閑丁搜括)어사, 균전(均田)어사, 순찰(巡察)어사, 안핵(按覈)어사, 시재어사(試才)어사, 독운(督運)어사, 감진(監賑)어사, 순무(巡撫)어사 등 종류가 많았다. 주로 당하관의 관료 중에서 선발하여 임금의 특명을 받고 임무지에 파견되었고, 특별히 당상관에서 뽑힌 사람은 어사(御史)가 아닌 어사(御使)라는 명칭을 받았다.

이러한 일반 어사와 달리 암행어사는 신분을 숨겨야 했기에 공식적으로 수발꾼을 두 명만 거느리고 신분 노출을 우려하여 목적지만을 알려주고 따로 다녔다. 임금의 임명 즉시 목적지로 출발하고 임무와 목적지가 쓰인 왕의 밀지는 사대문을 벗어나서야 읽을 수 있을 정도로 보안에 극도로 신경을 썼다고 한다. 물론 이는 임무의 보안적인 측면도 있었지만 암행어사 자신의 목숨과도 관련이 있다.

실제로 암행어사라는 신분이 노출되어 암살로 추정되는 경우가 발생했던 기록도 남아있다.(영조실록 영조39년,1763) 그래서 그들은 평범한 모습으로 위장, 변장하여 몰락한 양반 행세를 위해 남루한 복장과 찌그러지고 꾀죄죄한 갓을 쓰며 이동했다고 하니 남다른 사명감이 없다면 실로 고단한 임무였으리라 상상된다.

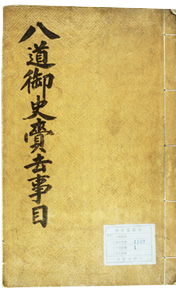

일반적으로 어사의 신분을 증명하는 표식으로 마패가 있는데 사실 이것이 결정적인 증표는 아니었고 단지 공무상 말을 빌려 타는 요즘의 렌터카 사용 허가증으로 생각하면 된다. 정작 중요한 것으로는 봉서(封書)와 사목(事目), 유척(鍮尺)으로 임금의 임명장과 업무, 과업지시서 그리고 각종 도량과 규격의 기준을 확인할 수 있는 도구였다.

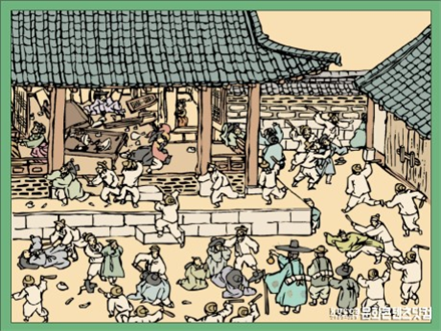

<춘향전>에서 마지막 하이라이트를 보자. 변학도 신임사또의 수청을 거부한 춘향이의 목숨이 경각에 달렸을 때 “암행어사 출두요!” 함성과 함께 나타난 이몽룡 암행어사의 출현으로 서로의 처지가 뒤바뀌게 되었을 때다. 이때 궁금증 하나? 암행어사는 본인의 신분을 숨겨야 했기에 공식적으로 요즘으로 치면 경찰이나 군인들을 소집할 수 있는 시간과 권한이 없었다. 그렇다면 급박한 이때 동원된 사람들의 정체는 무엇이었을까?

암행어사는 그 지방의 최대권력자를 대상으로 순간적으로 진압을 해야 했으므로 권력자 그 이상의 물리력 동원이 절대적으로 필요했다. 만약 진압이 실패하면 본인의 목숨도 장담하기 어려운 상황이 될 것이 분명하다. 암행어사는 누구에게 도움을 청할 수 있었을까?

그 해답은 해당 지역 주민들에게 있었다. 당시 조선시대의 신분 제도로는 유교적 통치철학을 기준으로 사농공상의 위계가 확립되어져 있었고 대표적으로 칠반천인이 있었다. 7 종류의 천한 직업과 신분으로 구분되어 여기에 속하는 백성들은 그들만 따로 모여 살았다. 그래서 암행어사는 백정, 무당, 광대, 갖바치 등 천민들이 따로 모여 살고 있는 곳에 찾아가 자신의 신분을 알리고 해당 지역 권력자를 제압하는 데 필요한 물리적 동원에 협조를 구했다. 이들도 암행어사를 도와 그간 폭정을 일삼은 지역 관료들을 제압하는 과정에서 그동안 쌓였던 울분과 설움을 어느 정도는 풀 수 있었던 기회가 되었을 것이다.

한바탕 거사 완료 후 이들에게는 그 노고에 대한 대가를 주었다는 기록도 있다. 일반 백성들은 연간 군포 두 필을 세금으로 내야 했으나 공이 있는 참가자들에게는 한 필을 면제해 주었다고 한다. 세금 50% 면제인 셈이다.

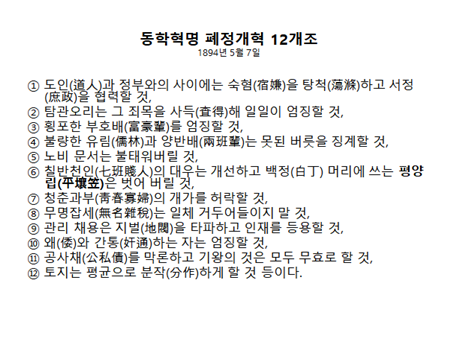

암행어사 출두 시 몽둥이와 농기구들을 들고 관아로 우르르 몰려갔던 그들이 썼던 모자들을 기억하는지? 그것이 바로 패랭이다. 패랭이는 조선초기까지는 신분과 관계없이 사용되다가 흑립의(말총 갓) 발달로 이후 양반들은 사용하지 않고 차차 신분이 낮은 백성들이 사용하게 되었다. 주 재료는 대나무를 가늘게 다듬은 댓개비이다. 평량자, 평량립, 폐양립, 차양자 등의 명칭으로도 함께 불렸다. 조선말기까지 백정 등 천한 신분에게 강제적으로 사용하게 함으로써 동학혁명(1894) 당시 폐정12개혁안 6번째 항에 패랭이(평량립)를 쓰지 않도록 해 달라는 내용도 들어가 있다.

‘암행어사’ 드라마의 결정적 하이라이트에서의 장면! 알고 봐야 패랭이를 쓴 사람들의 몽둥이와 함성 속에서 느껴지는 그들의 분노와 한이 새삼 다르게 생각될 것이다.

글 | 조현종

㈜샤뽀 / 루이엘모자박물관 대표이사, 전북대학교 겸임교수/경영학박사, (사)하이서울기업협회 협회장, (사)한국의류산업학회 산학이사