순리의 여정을 전하는 칸초네

[아츠앤컬쳐] 이른 폭염이 기승을 부리는 요즈음, 바라는 것이라곤 오로지 바닷물에 발 담그고 파도 소리를 듣는 것뿐이다. 일 년의 반이 훌쩍 사라진 여름철에는 두 주먹 불끈 쥐고 다짐했던 새해의 각오는 아랑곳없고, 어디론가 떠나고 싶다는 생각만 간절해진다. 일명 콧바람 병이 도진 것이다. 그러나 이 병이 꼭 나쁜 것만은 아닌 것이, 여름엔 바다를 찾고 가을엔 단풍을 찾으며, 겨울엔 설원을, 봄엔 꽃길을 찾는 낙(樂)의 순환작용으로 오히려 삶의 원점을 갈구하게 되기 때문이다.

필자에겐 어디론가 무작정 떠나고 싶을 때마다 무의식적으로 흥얼거리는 칸초네가 있는데 바로 ‘케 사라’다. 무한긍정 모드를 가동시키는 ‘케 사라’는 “번뇌보다는 즐거움과 순리를 따르자”라는 메시지를 담고 있어, 부를 때마다 적잖은 해방감을 준다.

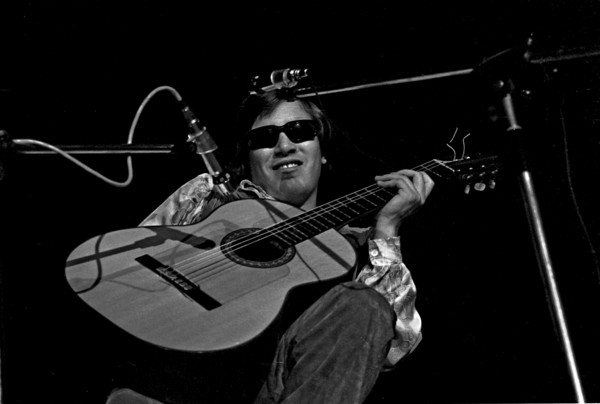

‘케 사라’는 ‘무엇이 일어날까’ 즉 ‘될 것이 되리라’는 뜻의 낙천적인 노래다. 1971년 산레모 가요제의 준우승곡으로, 이탈리아의 휴양 도시인 산레모(Sanremo)를 칸초네의 전당으로 우뚝 세운 노래 중 하나다. 지미 폰타나(Jimmy Fontana)와 프랑코 밀리아치(Franco Migliacci)가 만든 ‘케 사라’는 라틴 팝의 선구자인 호세 펠리시아노(José Feliciano)와 이탈리아의 4인조 혼성그룹 리키 에 포베리(Ricchi e Poveri)가 불러 큰 사랑을 받았다.

자유로운 떼창을 유발하는 ‘케 사라’는 고향을 떠나는 한 남자의 마음을 담고 있는데, 작사가 밀리아치의 고향인 토스카나의 작은 마을, 코르토나(Cortona)에서 영감을 받았다 한다. 첫머리인 ‘언덕 위의 내 고향아, 너는 잠든 노인네 마냥 누워있구나’라는 구절은 씁쓸한 기분을 주지만, 이윽고 후렴에서는 이탈리아 특유의 낙천적인 분위기를 전달한다.

“어떻게 될까, 어떻게 될까, 어떻게 될까,

내 인생이 어떻게 될지 누가 알겠어?

난 뭐든 할 수 있고 또 아닐 수도 있지만,

그건 내일에야 알게 되겠지!

어떻게 될까, 누가 알겠어?

기타 하나 달랑 메고 떠나는 이 길을!

만약 오늘 밤 내가 울게 된다면

고향의 자장가나 튕겨볼 거야!”

‘케 사라’는 산레모의 쾌거 이후 전 유럽에 퍼져 중남미와 전 세계로 퍼져나간다. 여기엔 호세 펠리시아노의 인기가 크게 작용했는데, ‘케 사라’ 이전에도 그가 이미 ‘펠리스 나비다(Feliz Navidad)’로 유명했기 때문이다. 그러나 ‘케 사라’에 대한 펠리시아노의 애착은 남달랐는데 이는 가사가 그의 인생을 대변하기 때문이었다.

사실 펠리시아노는 선천성 녹내장으로 인한 맹인으로, 5세에 푸에르토리코를 떠나 뉴욕행 이민 길에 올랐다. 열 남매가 북적대는 가난한 이민자 가정에서 세계적 가수로 성공하기까지, 그는 피눈물 나는 고생을 감수하며 음악 또한 독학으로 공부했다. 이 가운데 노래와 기타를 비롯해 30여 가지의 악기를 마스터한 것도, 그리고 자신 만의 독특한 방식을 터득한 것도 모두 노력과 집념의 결과였다. 이 때문에 펠리시아노에게 ‘케 사라’는 낙천적인 칸초네 이상의 것이었으며, 또한 청취자들에게는 희망과 해방의 메시지였을 터였다.

이후 ‘케 사라’는 여러 언어로 녹음되었는데 특히 스페인어 버전은 수많은 남미 이민자들의 공감을 끌어내며, ‘이민자의 찬가’로 사랑받았다. 얼마 지나지 않아 ‘케 사라’는 한국에도 보급되었고, 이용복, 송창식, 조용필, 임병수, 전영록, 이용 등 유명 남성 가수들의 목소리로 불렸다.

낙천적이고 자유로운 ‘케 사라’는 유독 여름과 잘 어울린다. 장맛비와 폭염 속에 심신이 지쳐갈 때, 젖었다 말랐다를 반복한 종잇장처럼 마음에 구김이 질 때, 호세 펠리치아노와 훌쩍 떠나는 것도 좋겠다. 순리의 여정 앞에서 꼭 심사숙고할 필요가 있겠는가.

글 | 길한나

보컬리스트

브릿찌미디어 음악감독

백석예술대학교 음악학부 교수

stradakk@gmail.com