물거품의 시, 사이렌의 노래

[아츠앤컬쳐] 쌀쌀한 가을 무렵 떠오르는 추억의 노래는 가슴 한구석을 뭉클하게 한다. 그것이 샹송이든, 옛 가요든, 혹은 팝송이나 재즈든, 흘러간 노래들은 언제나 한 때의 기억을 불러오기 때문이다. 우리에게 제법 친숙한 나나 무스쿠리의 ‘하얀 손수건’ 또한 가을에 젖은 추억을 곱씹게 한다. 마노스 하지다키스(Manos Hadjidakis)의 ‘하얀 손수건’은 그리스 민중가요인 렘베티카(Rembetika)의 대표곡으로 손꼽힌다.

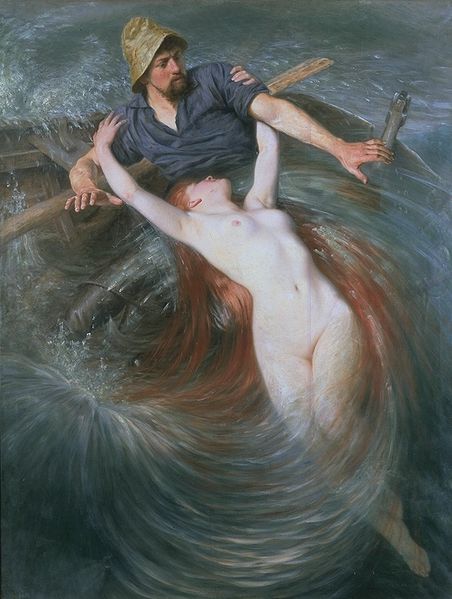

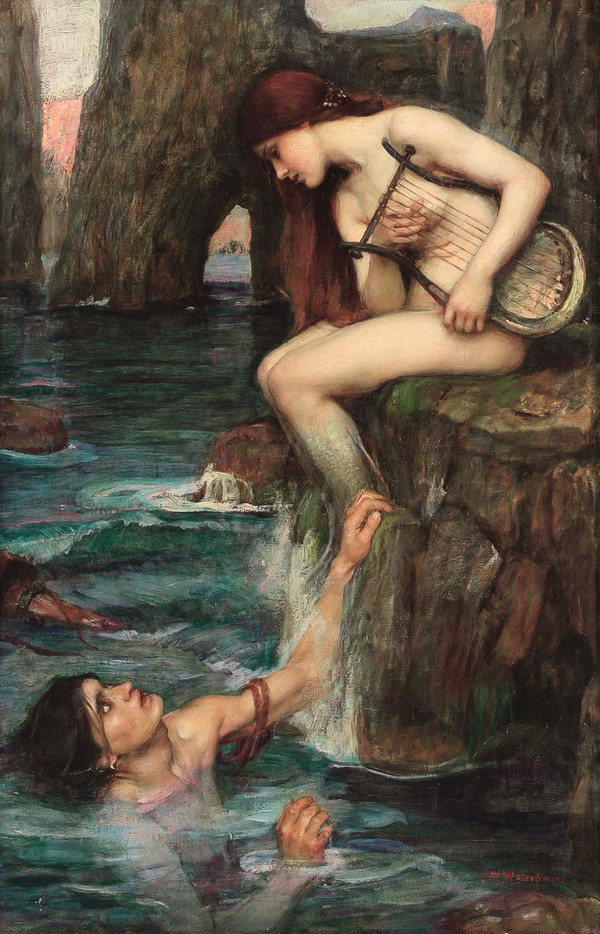

‘하얀 손수건’은 ‘사이렌의 노래’로도 불리는데 이는 그리스 신화 속 반인반조(半人半鳥) 여성인 세이렌(Seirēn)의 감미로운 노래와도 연관된다. 호메로스의 오디세이아에도 등장하는 세이렌들은 암초에 앉아 뱃사람들을 유혹해 배를 난파시키는 불운의 생물이다. 그러나 오르페우스나 오디세우스의 지략으로 바다에 익사해버린 세이렌들의 운명 때문일까, 그들을 언급한 노래들은 이제 농염함보다는 서글픈 운명의 시가(詩歌)로 다가온다. 특히 섬 처녀와 타지 청년과의 이루질 수 없는 사랑을 노래한 ‘하얀 손수건’의 경우에는 더더욱 그러하다.

“내 하얀 손수건을 흔들며 당신에게 이별을 고해요.

당신이 돌아오기를 교회에서 기도할 게요. 당신은 지금 슬프죠.

먼 섬을 오가는 새여, 그러니 아무 말 말아요...

당신 손에 쥐어 준 선물이라곤 조개껍데기 하나지만

어느 여름, 당신을 다시 만날 때까지 간직해주세요.”

렘베티카의 진한 울림은 주 악기인 부주키(Bouzouki)로 완성된다. 춤을 소환할 정도로 흥겹다가도 한순간 처량해지는 부주키의 음색은 그리스 민족의 고난의 정서를 되새기게 한다. 렘베티카의 역사는 1923년 터키와 그리스와의 로잔 조약으로 시작되는데, 이때 그리스 거주 터키인과 터키 거주 그리스인을 맞바꾸며 양국 모두 난민들이 속출한다. 무엇보다 하루아침에 하층민으로 전락한 약 150만 명의 그리스인들은 아테네의 뒷골목이나 피레우스 항구 근처에서 부랑자 생활을 하게 된다.

결국 그들은 노역자의 삶을 살아가며 노동과 삶의 고단함을 잊기 위해 유흥과 퇴폐적 음악에 심취했다. 즉 렘베티카는 ‘거리를 떠도는 부랑자들’을 뜻하는 레베테스(rembetes)의음악으로서, 터키와 그리스, 항구 주변의 음악이 마구 뒤섞여 만들어졌다. 이러한 특성을 잘 반영하는 반주 악기인 부주키나 바글라마(Bağlama) 역시 그들의 전 거주지이던 터키에서 유래하여 그리스에서 번성했다.

60~70년대 렘베티카는 연속된 내전과 파파도플로스의 철권통치기를 거치며 민중가요로 자리매김했다. 군사정권기에 민주화 운동에 가담했던 음악가들은 렘베티카에 상징적 가사들을 담아내며 총이 아닌 음악으로 싸웠다. 이 시기 미키스 테오도라키스(Mikis Theodorakis)가 공격적 투사였다면, 하지다키스는 섬세한 시인이었다. 훗날 이 둘의 상이한 음악적 색채는 그리스인들 사이에서 불과 물로 비유되었다. 또한 이들의 페르소나로 불리던 두 여가수, 마리아 파란투리(Maria Farantouri)와 사비나 야나투(Savina Yannatou) 역시 늘 비교선상에 놓이게 되었다.

수많은 렘베티카 중 ‘하얀 손수건’을 언급할 때 나나 무스쿠리(Nana Mouskouri)를 빼놓을 수 없다. 1963년 취입된 마리 린다(Mary Linda)나 알리키 부지욱라키(Aliki Vougiouklaki)의 노래에 비해, 67년에 녹음된 무스쿠리의 버전은 대중적이면서도 표현력 면에서 월등하다 여겨진다. 무엇보다 애수에 젖은 무스쿠리의 목소리는 니코스 갓초스(Nikos Gatsos)의 가사를 부드럽게 녹여내고 있다.

가을의 문턱에서 무스쿠리의 앨범 한 장은 누군가에게 기대치 못한 멋진 선물이 될 수 있다. 비록 신화 속 세이렌을 볼 수는 없지만, 적어도 물거품 속에서 천천히 침수하는 그녀들의 모습을 상상할 수는 있기 때문이다.

글 | 길한나

보컬리스트

브릿찌미디어 음악감독

백석예술대학교 음악학부 교수

stradakk@gmail.com