신승원의 「오유지족」

[아츠앤컬쳐] 나는 이렇게 생각한다. “예술은 의도만으로 이루어지는 것이 아니며, 전통의 범주를 벗어나 새로운 세계를 탐색하는 것이다.” 그러나 동시에 “무엇을 어떻게 벗어나 어디까지 가야 하는지를 간파하는 것은 매우 어려운 일이기에, 예술은 결코 쉽지 않다.”라고 말할 수 있다.

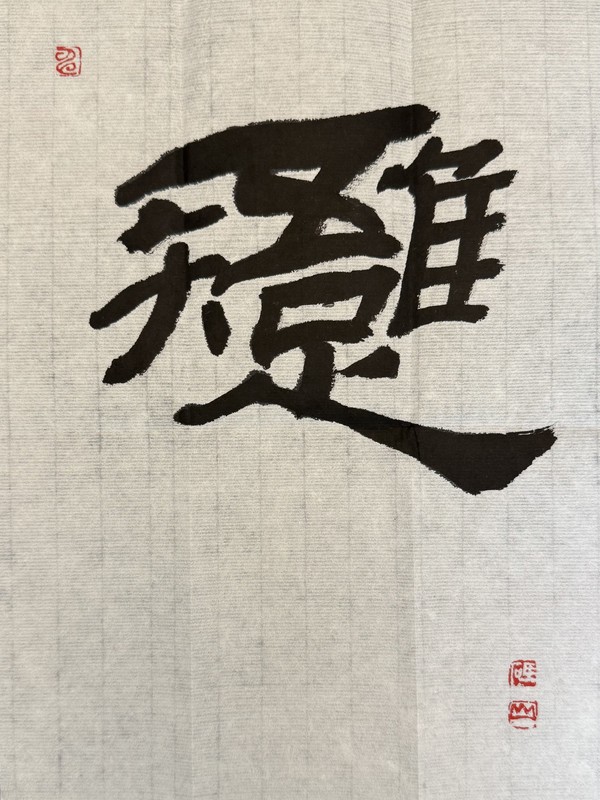

이 말은 서예가 지산 신승원의 작품 「오유지족(吾唯知足)」을 마주할 때 더욱 깊은 울림을 준다. “나는 오직 만족을 안다.”라는 간결한 네 글자는 단순한 교훈이 아니다. 전통 한자의 구조를 해체하고 다시 합쳐 세운, 하나의 조형적 실험이자 회화적 장면이다.

전통을 벗어나는 용기 ― 합자와 파자의 실험

신승원은 한자의 조자법을 자유롭게 확장했다. 기존의 글자를 합쳐 새로운 합자(合字)를 만들고, 다시 쪼개어 파자(破字)로 해체했다. 이는 문자라는 기호의 경계를 허물고 낯선 조형 언어로 재구성하는 행위다. 그는 전통의 궤적을 따르되 거기에 머무르지 않고, 도구와 기법을 확장해 미지의 세계로 나아갔다.

그의 「오유지족」은 그래서 글씨이자 동시에 그림이다. 붓과 먹, 획과 여백은 더 이상 단순한 문자 도구가 아니다. 그것들은 화면 위에서 살아 움직이는 회화적 사건으로 변모한다. 이 작품은 ‘전통의 벗어남’ 자체가 어떻게 새로운 질서로 승화되는지를 보여준다.

사유와 실험 사이에서

이전 대화에서 신승원 선생은 예술이 두 가지 태도 사이에 놓여 있다고 말했다.

첫째는 인문적 사유다. 시간이 필요하고, 세계와 인간을 깊이 성찰해야 가능한 과정이다.

둘째는 실험 정신이다. 영감이 떠오르는 순간 주저하지 않고 과감히 저지르는 실행력이다.

신승원의 「오유지족」은 바로 이 두 길의 교차점에 서 있다. 그는 전통 서예의 인문적 뿌리를 누구보다 깊이 사유했고, 동시에 합자와 파자라는 전위적 실험을 두려워하지 않았다. 작품의 붓끝에는 철학의 무게와 예술가의 과감함이 동시에 깃들어 있다.

무용과 서예의 공명

나는 무용가로서 이 작품을 바라보며, 춤과 서예의 닮음을 다시금 확인한다. 무용 또한 몸의 움직임을 해체하고 재구성하는 예술이다. 호흡과 정지는 붓끝의 운율과 같고, 순간의 도약은 필획의 과감한 돌출과 닮아 있다.

“오직 만족을 아는 것.” 그것은 안주가 아니라 순간을 온전히 살아내는 태도다. 신승원의 작품은 우리에게 만족을 알라는 윤리적 훈계가 아니라, 예술이 지향하는 자유와 충만의 순간을 보여준다.

글 | 김남식

춤추는 남자이자, 안무가이며 무용학 박사(Ph,D)이다. <댄스투룹-다>의 대표, 예술행동 프로젝트 <꽃피는 몸>의 예술감독으로 사회 참여 예술프로젝트를 수행하고 있으며 정신질환 환자들과 함께하는 <멘탈 아트페스티벌>의 예술감독으로 활동, <예술과 재난 프로젝트>의 움직임 교육과 무용치유를 담당하며 후진양성 분야에서도 활발히 활동하고 있다.