내면으로의 귀향

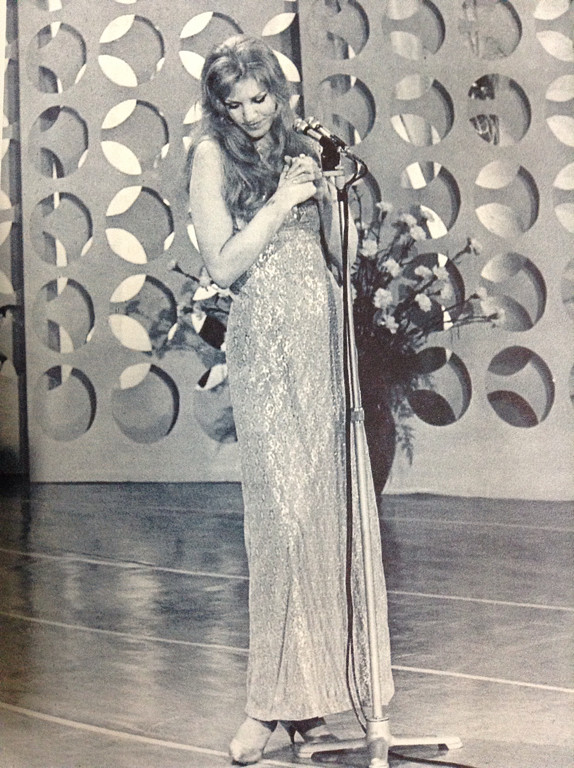

[아츠앤컬쳐] 계절이 바뀔 때마다 공기 중에는 보이지 않는 쉼표가 자리한다. 모든 소리를 멈추고, 아련한 정적 속에서 우리는 문득 자신이 어디쯤 와 있는지를 묻게 된다. 안나 게르만(Anna German)의 ‘나 홀로 길을 걷네’는 바로 이러한 순간에 들려오는 내면의 속삭임이다. 그녀의 목소리는 보이지 않는 외로움을 노래하지만, 그 사이로 자신에게 돌아가는 길이 조용히 펼쳐져 있음을 알게 한다.

19세기 러시아의 시인 미하일 레르몬토프(Mikhail Lermontov)의 시에서 영감을 받은 이 노래는 시간 속을 혼자 걸으며 스스로와 대화하는 내면의 여정을 담고 있다. 레르몬토프는 인간의 자유와 내면의 고독을 시로 노래하며, 서사 속 주인공들을 외로운 방랑자로 그려냈다. 게르만의 목소리 속에도 방랑자의 그림자가 스며 있는데, 청아하고 투명한 음색 속에서 마치 안개 낀 풍경을 바라보듯 아련한 여운이 흐르기 때문이다.

‘나 홀로 길을 걷네’는 “너와 함께 걷던 길”을 지나 이제 “나 홀로 걷는 길”을 노래한다. 그러나 이 길은 단절이 아닌 회복의 여정이다. 그리고 그 여정에는 자갈길, 안개, 황야, 별, 대지, 참나무와 같이 화자의 내면과 동행하는 풍경들이 존재한다. 이로 화자의 외로움은 풍경들을 품은 채 다시 내면으로 돌아와 자연스러운 내적 울림으로 변모한다.

“나는 기대하지 않고, 후회하지도 않는다.

바라는 것은 단지 평온과 자유일 뿐.

나 자신을 잊고 잠들고 싶다.

내 가슴 속의 생명력이 조용히 잠들어

내 숨결과 함께 부드럽게 오르내리기를.”

음악적으로 ‘나 홀로 길을 걷네’는 러시아 로망스(Russian Romance)의 전통 위에 있다. 이는 19세기 후반 발전한 시적 형식의 노래로, 섬세한 감정의 흐름을 중첩된 선율 속에서 천천히 고조시키는 특징을 지닌다. 이 곡 역시 그 전통에 완전히 녹아든 예로, 문학적 감수성과 음악적 구조 양면에서 러시아 로망스의 미학을 충실히 계승한다.

먼저 조성(調性)의 측면에서 러시아 로망스는 대부분 단조(minor key)를 사용해 멜랑콜리, 즉 슬픔과 평온이 교차하는 정서를 표현한다. ‘나 홀로 길을 걷네’ 또한 절제된 단조의 선율 속에서 감정이 잦아드는 여운의 흐름을 만들어낸다. 선율의 구조 역시 특징적이다. 급격한 변화 대신, 시어의 억양과 결을 따라 자연스럽게 흐르는 선율을 취함으로써, 흔히 “노래하는 시(singing poetry)”라 불리는 러시아 로망스의 본질적 특성을 구현한다. 더해진 반주는 정제된 아르페지오와 잔잔한 3박 왈츠 리듬으로 밀도를 담아 ‘혼자 걷는 길’의 사색적 분위기를 음악으로 반영한다.

결국 이 노래는 내면으로의 귀향을 그리는 작품이라 할 수 있다. 표면적으로는 상실과 고독의 비가(悲歌)로 들리지만, 그 속에는 회복과 정화의 서사가 흐른다. 남겨진 자의 고독이 상처가 아닌, 자기 정화의 과정으로 승화되는 것, 이것이 러시아 로망스의 가장 깊은 본질이자 이 노래가 지닌 영혼의 울림이다.

오늘날 이 곡은 러시아뿐 아니라 유럽 전역에서 ‘위로의 노래’, ‘기억의 노래’로 불린다. 상실과 불안을 겪는 시대 속에서, 혼자 걷는 용기는 어쩌면 가장 중요한 인간적 주제일지도 모른다. 안나 게르만의 삶이 그러했듯, 그녀의 여정은 혹독한 고통 속에 놓였지만, 그녀의 걸음만은 멈추지 않았다. 2차 세계대전 직후 아버지를 잃은 어린 시절부터, 단 46세의 나이에 골육종으로 세상을 떠나기까지, 그녀의 발걸음은 서정적인 음악을 벗 삼아 우아하고 단단한 의지로 내디뎌졌다.

그녀의 목소리에 배어 있는 안개빛의 아련함이 우아하고 청아한 선율을 받쳐주었듯, 그녀가 겪은 고통과 상실은 예술적 몰입을 통해 많은 이의 마음에 닿는 깊은 울림으로 남았다.

글 | 길한나

보컬리스트

브릿찌미디어 음악감독

백석예술대학교 음악학부 교수

stradakk@gmail.com