사랑은 홀로 기뻐하는 마음이 아니라

함께 행복한 마음이다

[아츠앤컬쳐] 사랑 참 어렵다는 노래가 있다. 사랑하는 사람이 마음을 몰라줘 애가 타고, 깊이 사랑하지만 그 사랑을 지키지 못해 애가 끓는다. 도무지 사랑할 수 없을 것 같은 사람과 마치 교통사고처럼 한순간에 사랑에 빠지기도 하고, 오래 혼자 사랑해온 사람은 어느 순간 타인처럼 낯설게 느껴지기도 한다. 사랑은 그렇게 짓궂은 운명의 장난이다.

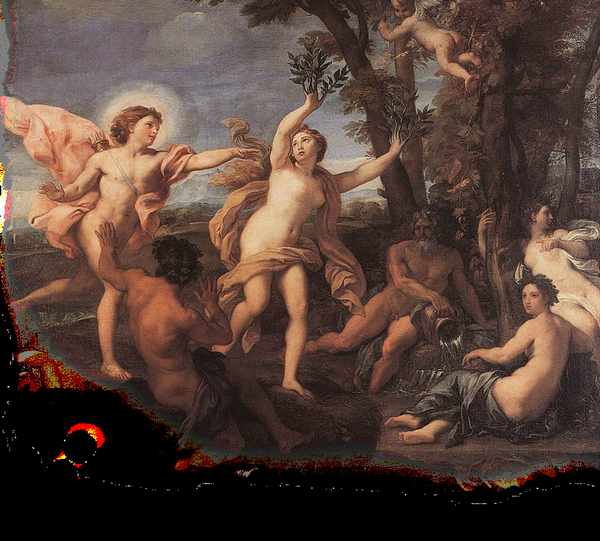

그래서 신화에서도 사랑의 신 에로스는 장난꾸러기 같은 어린아이의 모습으로 그려진다. 아이처럼 에로스가 함부로 쏜 화살이 가슴에 정통으로 맞아 사랑의 열병에 빠지는 우리, 그래서 사랑 때문에 울고 웃고 그리워하고 애달파 하는 우리… 그래서 우리는 깊은 한숨 내쉬며 신음한다.

“그놈의 사랑 참…”

“사랑 참 어렵다”라는 한탄이 절로 터져 나오는 사랑을 한 신이 있다. 에로스의 장난으로 화살을 맞아버린 아폴론이었다. 푸른 잎사귀가 햇빛을 받아 반짝인다. 태양이 간질이면 잎이 까르르 웃고 태양이 내리쪼이면 수줍어 고개를 내린다. 마치 태양과 나무가 연애하는 사이 같다. 월계수 나무와 태양, 그들 사이에 어떤 사연이 있는 것일까?

태양의 신 아폴론이 길을 걸어가는데 사랑의 신 에로스가 화살을 가지고 놀고 있었다. 아폴론이 조롱을 담아 에로스에게 말했다.

“어린애가 위험한 무기를 가지고 노는 거 아니야.”

사랑의 신 에로스는 어린아이 모습을 하고 있지만 사실 막강한 권력을 가지고 있었다. 마음만 먹으면 신이든 인간이든 누구나 사랑에 빠지게 할 수 있는 사랑의 실권자였던 것이다. 아폴론에게 어린 애 취급을 당한 에로스는 화가 나서 아폴론을 향해 황금 화살을 쏘았다. 에로스의 황금 화살을 맞으면 누구든 처음 보는 자와 무조건 사랑에 빠지게 되는 화살이었다. 그 화살을 맞은 아폴론의 앞에 지나가는 한 여인이 있었다. 요정 다프네였다.

다프네는 강의 신 페네이오스의 딸이었는데 그녀에게 첫눈에 반한 아폴론이 사랑을 고백하기 위해 다가갔다. 그런데 그 순간 에로스의 납 화살이 날아와 다프네의 가슴에 박혔다. 에로스의 납 화살은 황금 화살과 달리 처음 본 사람을 무조건 미워하게 되는 화살이었다. 사랑의 슬픈 운명은 그때부터 시작되었다. 아폴론은 다프네를 사랑했지만 다프네는 아폴론을 미워하게 되었다. 아폴론은 다프네를 쫓아다니며 사랑을 구걸했다. 제발 내 사랑을 받아 달라고…

그러나 아폴론이 그럴수록 다프네는 달아나기만 했다. 아폴론은 애타는 가슴을 전하기 위해 다프네를 쫓아 뛰어갔다. 다프네는 바람보다도 빨리 달아났다. 그 달아나는 모습까지도 아폴론의 눈에는 아름답게만 보였다. 너풀거리는 머리칼이 오히려 그를 유혹하는 것 같았다. 그는 도저히 다프네를 품에 안지 않으면 못 견딜 것 같아 바짝 뒤쫓았다. 아폴론이 바로 뒤까지 쫓아와 헐떡거리는 숨소리가 다프네의 귓가에 들리는 것 같았다. 다프네는 그만 힘이 빠져서 쓰러지고 말았다. 그 순간 아폴론의 손에 잡힐 것만 같아서 다프네는 다급하게 강의 신인 아버지에게 호소했다.

“아버지! 살려 주세요. 아폴론의 손에 잡히기 싫어요! 제 모습을 바꿔 주세요!”

다프네의 말이 끝나자마자 그녀의 몸이 굳어져갔다. 다프네의 손끝에서 초록 잎사귀가 돋아나기 시작했다. 그녀의 양팔은 나뭇가지가 되었고, 가슴은 부드러운 나무껍질로 뒤덮여갔다. 부드러운 머리카락은 무성한 나뭇잎이 되었고 하얀 두 다리는 뿌리가 되어 땅속에 단단히 박히고 말았다. 그렇게 다프네는 한 그루 월계수 나무로 변해버렸다. 바람이 불어오자 나뭇잎이 슬프게 흔들렸다. 월계수로 변해버린 다프네를 사랑한 아폴론은 그녀의 잎사귀로 왕관을 만들어 쓰고 다녔다. 태양의 신 아폴론을 기리기 위해 고대 그리스에서는 올림픽에서 승리를 한 자에게 월계관을 씌워주었다. 월계관은 승리와 명예와 영광의 상징이 되었다.

그 사람이 내 마음의 의자를 차지하고 앉은 어느 날… 그날부터 다른 사람은 그 어떤 사람도 의자에 대신 앉을 수 없다. 그런데 빈 의자가 되는 것도 상상할 수가 없게 되어버린다. 길을 걸을 때 빈손을 잡아줄 이도 오직 그 사람이어야 하고, 아프면 뜨거운 이마를 짚어줄 사람도 오직 그 사람이어야 한다. 그 사람의 전화 말고는 그 어떤 전화도 반갑지 않고, 그 사람과 함께 하는 자리가 아니면 그리 흥미롭지 않다. 그 사람과 함께 하지 않을 때에도 세상은 온통 그 사람이고, 그 사람과 함께 있으면 아무도 보이지 않는다. 그렇게, 아무도 안 보이고 오직 한 사람만 보이는 ‘맹목’… 그것이 사랑이다. 아폴론 역시 그런 사랑을 했다. 그러나 사랑을 받지는 못했다.

신발은 신고 있기만 하면 신발의 역할을 못한다. 신고 걸어가야 신발의 노릇을 해준다. 자전거 역시 마찬가지, 타고만 있으면 가지 않는다. 페달을 밟아야 나간다. 바람개비도 들고 뛰어가야 바람개비이고, 비눗방울 놀이도 불어줘야 방울이 맺히고, 풍선도 불어야 부푼다. 사랑도 다르지 않다. 사랑이 상대의 마음에 가 닿아야 사랑이다. 사랑은 홀로 기뻐하는 마음이 아니라 함께 행복한 마음이기 때문이다. 사랑하는 이에게서 듣는 고백은, 바람 부는 세상에서 털옷처럼 따뜻하고, 피곤한 몸을 감싸는 하얀 홑이불처럼 부드럽다. 사랑하는 이들이 그런 고백을 서로 나눴으면 좋겠다. 그래서 행복했으면 좋겠다.

글 | 송정림 방송작가·소설가

<참 좋은 당신을 만났습니다 1,2,3>, <내 인생의 화양연화>, <신화처럼 울고 신화처럼 사랑하라>, <사랑하는 이의 부탁>, <감동의 습관>, <명작에게 길을 묻다>, <영화처럼 사랑을 요리하다>, <성장비타민>, <마음풍경> 등의 책을 썼고 <미쓰 아줌마>, <녹색마차>, <약속>, <너와 나의 노래>, <성장느낌 18세> 등의 드라마와 <출발 FM과 함께>, <세상의 모든 음악> 등의 방송을 집필했습니다.