[아츠앤컬쳐] “물에 빠져 죽을 위험에 처한 사람이라면 그에게 양심의 가책 따위를 생각할 여유는 없는 법이다. 그는 도움을 청하기 위해 비명을 지른다. 영화 전체는 한마디로 도움을 구하는 절규의 목소리이다.” - 페데리코 펠리니 -

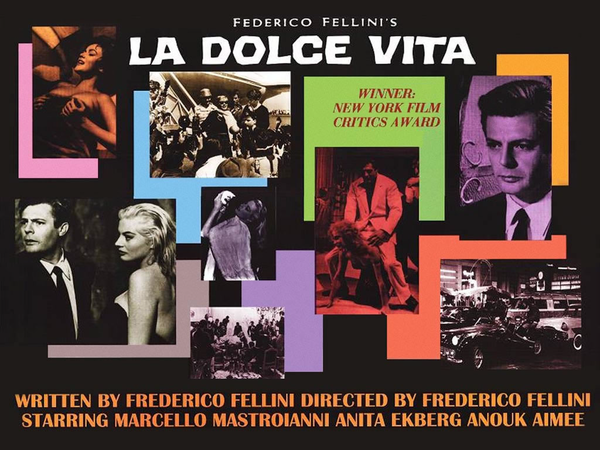

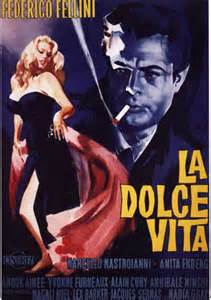

달콤한 맛, 기분, 또한 삶은 그 달콤함에 매료되어 있는 순간에는 행복감을 느끼겠지만, 결국 남는 것은 일시적인 만족이며 허무라는 것을 깨닫게 하는 영화였다. 1959년 이탈리아 감독 페데리코 펠리니에 의해 제작된 이 영화는 2013년이라는 현대에 사는 우리들에게도 영화의 장면에 나타나는 극단적인 면들을 통해 정화의 계기가 될 수 있으며, 타락한 세상에서 살고 있는 자신을 시험하고 자기 인식을 할 수 있을 것이다. 이 영화의 작업 표제가 ‘2000년의 바벨론’으로 명명되었다고 하는데 지금 생각해 보아도 의미하는 바가 있는 것 같다. 감독의 의도와는 다를지 몰라도 그 당시나 현대나 그리고 앞으로 돌아올 세상에도 인간이 느끼는 감정과 욕망은 영원히 동일하다고 생각된다.

이 영화는 만평을 쓰는 기자 마르첼로가 보낸 며칠 동안의 삶을 에피소드 형식으로 담고 있다. 그의 직업은 상류 사회의 타락한 삶을 관찰하는 일이었고, 실제로 이런 일들이 영화에서 일어난다. 상류 사교계가 여는 파티는 항상 방탕함과 무질서, 타락의 축연으로 끝을 맺는데, 인간 존재에 대한 공허함과 의미 없음을 채우기 위한 행사로 보인다. 하지만 채워지기는커녕 쾌락의 절정을 맞은 후에는 그들은 항상 깨어나서는 불쾌감을 느끼며 상심할 뿐이다.

자신의 삶을 어떻게든 바꿔보려는 힘과 의지가 없었던 기자 역은 마르첼로 마스트로얀니(Marcello Mastroianni)가 맡았다. 예민하고 불안정한 지식인 역이었고 부조리한 현대인의 모습을 반영하였으며, 펠리니는 <달콤한 인생> 이후 <8과 1/2>, <여인의 도시> 등 여러 작품에서 자신의 분신으로 만들었다. 마르첼로와 함께 일하는 사진작가 파파라치라는 이미지형을 만들어 냈는데 이후 이탈리아의 신조어가 되었다. ‘파파라치’는 공격적이고 비열한 탐방 사진기자를 말하는데 이미 우리도 익숙한 말일 것이다.

로마의 베네토 거리는 이 영화가 초연된 이후에 제트족 Jet-set(자가용 세트기를 이용하여 유흥을 즐기는 사치스러운 사교계층)의 사치로운 오락의 중심지로 되었다고 한다. 이러한 화려함과 무용지물에 대해 나열하는 반면에 소시민적인 ‘달콤한 삶’을 소박하게 살아가려는 마르첼로의 아버지와 병적이다 싶을 정도로 집착하는 마르첼로의 애인이 보여주는 맹목적인 사랑과 헌신을 보여주기도 한다.

스테이너의 에피소드에서는 지식인의 체념과 무기력을 연출한다. 단지 삶에 대한 두려움 때문에 스테이너는 자신과 그의 사랑하는 아이들을 끔찍하게 해친다. 이러한 파괴행위와 재난은 항상 배후에 둘러싸여 있으며, 사람들은 결국 건전한 의식으로 돌아오지 못한다. 이들은 물질적인 빈곤은 느끼지 못하지만 정신적인 구원은 어디에서도 구할 수 없었다.

마지막 장면에서는 해변가가 펼쳐진다. <길>에서처럼 바다 앞에는 ‘오랜 시간과 영원함에 대한 생각’들로 가득하다. 펠리니의 영상 상징 기법에서 바다는 항상 무엇인가 위안을 주는 신비로운 존재이다. 만족한 채 밤을 즐긴 파티 손님들이 바닷가로 나선다. 어부들이 물 안에서 괴물을 꺼내는데, 그것은 커다란 죽은 가오리였다. 형태를 알아볼 수 없을 정도로 괴물 덩어리가 된 그 동물은 뻣뻣이 굳은 눈을 하고 사람들을 노려보고 있다.

저만치 떨어진 곳에는 한 소녀가 서 있다. 펠리니는 자주 소녀의 얼굴을 순수함의 상징 즉 부정한 삶에 배치되는 세계의 상징으로 표현했다. 이 소녀는 마르첼로에게 웃음을 보내고 무어라고 말한다. 그러나 파도소리가 너무 커서 그녀의 목소리를 들을 수 없었다. 다른 삶을 시작하라는 그녀의 외침은 소음 안으로 빨려 들어간다.

이 영화에서 보여주는 도덕적인 가치 상실, 해체, 몰락을 통해 인생에 있어 순간적이고 화려한 달콤한 삶을 경험하게 되었다. 펠리니가 이 영화에 대해 언급한 것처럼 절규하는 자의 외침을 들을 수 있었다. 영화가 세 시간 동안 상영되어 너무 길고, 옛날 영화의 흑백에서 느껴지는 단조로움에 오락적인 재미는 느끼지 못했지만, 영화의 사건과 장면에 현대에 살고 있는 우리 자신을 빗대어 보면서 반성하고, 영원한 달콤함을 추구하려는 마음을 가지게 된 거 같다. 그리고 영화의 중반부에 신부의 대사가 앞으로 삶을 살아가는 데 큰 힘이 될 것이다.

“기적은 신에 순종하는 사람들의 마음에서만 고요하게 일어난다. 결코, 시끄러운 아수라장에서는 나타나지 않는다.”

정란기

lanki2@naver.com

이탈리아 문화와 영화를 사랑하는 단체인 이탈치네마(italcinema.com), 뉴이탈리아 영화예술제(www.ifaf.co.kr)를 주최하는 등 이탈리아와 한국과의 문화교류를 위한 일을 하고 있다. 엮은 책들과 역서로 <영화로 떠나는 시네마천국_이탈리아>, <난니모레티의 영화>, <비스콘티의 센소_문학의 재생산> 등이 있다.