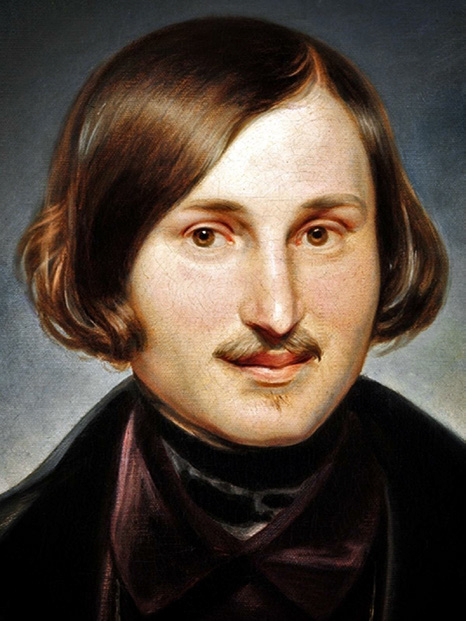

[아츠앤컬쳐] 니콜라이 바실리예비치 고골은 1809년에 우크라이나 카자크 귀족 가문의 아들로 태어났다. 그의 아버지는 소지주로 아마추어 극작가였고 어머니는 독실한 정교회 신자로, 부부는 일찍 결혼했으나 두 아이를 사산한 후에 어렵게 고골을 얻었다. 어머니는 아이의 사산으로 더욱 종교에 의지하고, 어린 고골에게까지 최후의 심판이나 지옥의 고통을 강조했다고 한다.

고골의 대표작에 <검찰관>과 <죽은 혼>, 그리고 <페테르부르크 이야기>가 유명하다. 그런데 그의 사생활 중에서 그가 독신으로 살았던 이유가 여전히 의문점으로 남아있다. 그가 두 여인을 진심으로 사랑했었다는 평론가가 있는가 하면, 자신의 재능을 낭비하지 않기 위해서 의식적으로 여자를 멀리했다고도 하고, 심지어 그가 동성애자라고 생각하는 평론도 있다.

첫 번째 여자

“누가 나한테 이런 나약한 면이 있을 거라고 생각이나 했겠어요? 하지만 제가 그녀를 봤고... 아니, 이름은 부르지 않겠어요... 그녀는 저뿐만 아니라 세상 모든 사람에게 고귀한 분이에요. 저는 그녀를 천사라고 부르고 싶은데, 천사라는 말로도 표현하기 힘든 분이에요... 아니, 이것은 사랑은 아니고, ... 적어도 저는 이런 유의 사랑에 대해 들은 바가 없어요... (중략) 아니, 그녀는... 그녀를 사랑한 것은 아닙니다. 형언할 수 없을 정도로 이토록 무서운 감정은 여성으로부터 비롯될 수 없는 감정이에요. 그녀는 신의 창조물이고, 그보다 신의 분신이에요! 하지만, 제발 그녀의 이름만은 묻지 말아 주세요. 그녀는 제가 감당하기엔 너무나도 고결하고, 또 고결해요.”

고골은 사랑하는 어머니께 쓴 편지에, 상트페테르부르크를 떠나 독일의 작은 항구 도시 뤼베크로 오면서 겪은 자신의 괴로운 마음을 전했다. 물론 이 편지가 날조된 것이라는 의견도 있다. 하지만, 실제로 고골의 삶에는 그의 마음을 조종했던 여성들이 존재했다.

안나 비옐고르스카야

<러시아 작가들>이라는 전기 사전에는 이렇게 기술되어 있다. ‘1850년 봄에 고골은 처음이자 마지막으로 가정을 이루려는 시도를 하고 비옐고르스카야에게 청혼하지만, 거절 당한다. ...(중략) 그는 이 일로 인해 크나큰 상처를 받는다.’ 그는 결국 그녀에게 이런 편지를 보낸다.

“신만이 저의 진실된 고해성사를 아실 겁니다. 하지만 저의 이 고해성사에서 당신께 말씀드리고 싶은 것은 제가 당신과 페테르부르크에서 헤어지고 난 후에 많이 괴로워했다는 것입니다. 제 마음이 너무 괴로워서 이 감정을 어떻게 표현해야 할지도 모르겠습니다... 신이 우리를 만나게 하신 데는 다 뜻이 있을 것이며, 제가 당신을 만난 것도 분명 그 뜻 안에 있다고 생각합니다. 어쩌면 당신과 저는 다른 관계를 이어가야 하는지도 모르겠습니다. 마치 한쪽 구석에서 주인의 재산을 지켜야 하는 충직한 개와 주인의 관계인지도 모르겠습니다... 무덤에 들어갈 때까지 영원히 당신의 사람 고골이.”

동성애자일지도 모른다는 소문- 마지막으로 인류학자인 레프 클레인과 세묜 카를린스키 교수는 그가 동성애적 성향으로 괴로워했지만, 이런 성향을 혐오했기 때문에 드러내지 않았다고 생각했다. 결국 위험한 끌림을 억누르고 내면의 욕구로부터 벗어나고자 식음을 전폐한 끝에 그가 죽음에 이르렀다는 결론을 내린다.

“결혼하는 것은 사우나에 가는 것과는 다르다”,

“무언가를 창조하는 것보다 더한 즐거움이 있을까?”,

“러시아인에게는 절대 합의를 볼 수 없는 위험한 적이 있으며, 그 적만 아니었다면 러시아인은 무척 훌륭했을 것이다. 그 적은 바로 게으름이다.”

등과 같은 명언을 남긴 고골은 니콜라이 벨로제르스키 체르니고프스키라는 지주에게 보내는 편지에서 “나는 이제 속세보다는 수도원에서의 생활에 더 적합한 것 같소.”라고 썼다.

진실은 고골 자신과 친구나 친척들만이 알 것이다. 베일에 싸여 있는 고골의 사생활은 어쩌면 그가 남긴 작품 속에서 수수께끼 같은 모습으로나마 드러날지도 모른다.

글 | 승주연

상트페테르부르크 국립대 러시아어 석사, 뿌쉬낀하우스 강사와 한러번역가로 활동 중. 공지영 <봉순언니>, 김애란 <두근두근 내인생>, 김영하 <무슨일이 일어났는지는 아무도>, 정이현 <달콤한 나의 도시> 등 해외 번역 출간