[아츠앤컬쳐] 바넘(P. T. Barnum, 1810 ~ 1891)은 미국의 정치인이자 사업가로, 19세기 미국을 순회하는 서커스단을 운영하고 미녀대회 등 다양한 사업을 흥행시켰던 쇼비즈니스의 전설적인 엔터테이너이기도 하다. <링링 브로스와 바넘·베일리 서커스 (Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus)>를 설립한 것으로 가장 잘 알려져 있다.

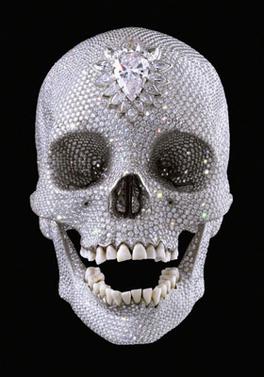

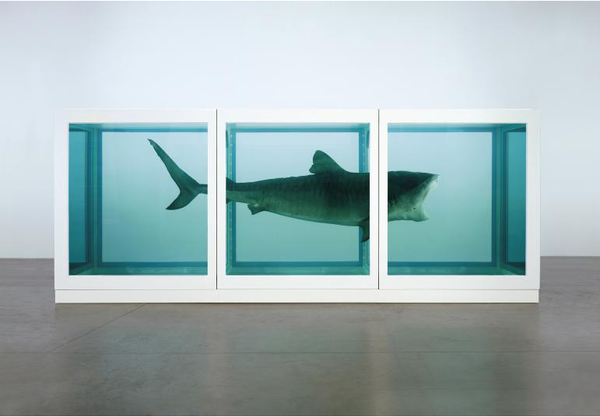

영국, 나아가 세계에서 가장 영향력 있는 작가 중 하나인 데미안 허스트(Damien Hirst, 1965 ~ 현재)는 ‘폼알데하이드 용액에 담근 상어로 군중들을 줄 세워 기괴하고 거대한 사체를 얼빠지게 바라보게 하는 것’만으로도 바넘이라는 유명한 쇼맨을 연상케 한다. 데미안 허스트는 순수한 예술가를 넘어 자신의 작품을 활용한 위대한 사업가 내지 혁신가로서의 길을 걷고 있다.

데미안 허스트는 런던의 골드스미스 대학(Goldsmith College)에 재학 중이던 1988년 버려진 창고에서 16명의 친구와 함께 개최한 그룹전 <프리즈(Freeze)>를 통해 영국과 미국의 주요 미술계 인사들의 눈길을 끌게 되었다. 그리고 이들을 중심으로 영국 현대미술의 주요한 흐름이 형성되기 시작한다.

물론, 그의 작업이 유명해진 것은 기업가이자 미술품 컬렉터인 찰스 사치(Charles Saatchi)의 본격적인 후원을 받게 되었기 때문이기도 하다. 그만큼 현대의 예술작품이나 전시에는 그것이 지닌 예술적 가치뿐만 아니라 상업적 가치도 하나의 주요한 요소이다. 그런데 데미안 허스트는 후원자에 의해 지원을 받는 데 그치지 않고 스스로 투자자로서 자신만의 전략을 수립해 나갔으며, 이를 통해 다시 자신의 브랜드 이미지를 공고히 하는 전략적인 예술가다.

그는 미술계에 데뷔한 초기부터 미술관과 박물관, 미술사가와 비평가, 기자, 컬렉터들에게 적극적으로 자신의 작품을 홍보하며 그만의 명성을 쌓았는데, 그들의 비평적 욕구를 자극했을 뿐만 아니라 이를 미술품 판매에까지 연결하는 네트워킹의 귀재였다. 특히, 기존 미술 시장의 질서를 뒤흔드는 경매 시스템에 대한 생각의 전환과 파격적 작품 가격 등은 현란한 사업가로서의 면모를 대중에게 각인시킨 결정적인 계기가 된다.

미술품의 유통 체계는 매매 단계에 따라 1차 시장, 2차 시장으로 분류하는 것이 일반적인데, 대개 화랑(갤러리)처럼 작품이 처음 거래되는 1차 시장과 한번 거래된 작품을 다시 판매하는 경매의 2차 시장으로 구분된다. 화랑은 작가의 작품이 최초로 선보이는 장소로, 전시·기획·홍보 등 제반 서비스를 제공하여 작품의 가치를 높이고 적절한 가격까지 산출한다.

1차 시장의 주체는 대부분 작가와 직접 협업하는 화랑이며, 작가들은 화랑에 전속된 딜러 뿐만 아니라 아트페어 등을 통해서도 미술시장에 참여할 수 있다. 2차 시장의 주체는 주로 경매사다. 경매사는 2차 시장에서 핵심적인 영향력을 발휘하는데, 프리뷰를 통해 일정한 기간 동안 작품을 전시한 다음 정해진 시간에 판매를 성사시키는것이 주된 역할이다. 물론, 1차, 2차 시장의 영역은 어느 정도 중복될 수밖에 없다. 따라서 ‘1차 시장은 화랑, 2차 시장은 경매’라는 이분법적인 구조가 절대적으로 적용되는 것은 아니나, 사실상 이와 같은 시장 체계는 미술 경매 시장의 초기부터 관행적으로 유지되어왔고 100여 년 넘게 그 틀을 유지하고 있는 것이다.

미술작품의 최초 가격은 미술품 거래를 주관하는 화랑 내지 딜러의 인지도에 의해 형성되는 것이 대부분이다. 화랑의 가장 주요한 역할은 작가에 대한 매니지먼트일 것이다. 끊임없이 작가를 발굴하고, 작가의 작품 활동이 유지되도록 독려하면서도 계

약을 통해 함께 성장하는 관계를 유지하는 것이 이상적이다.

세계에서 가장 유명한 미술품 딜러 중 한 명인 래리 가고시안(Larry Gagosian)은 데미안 허스트의 작품을 최고가 기록을 깨면서까지 직접 사들여 논란을 빚기도 했다. 그런데 그 논란을 비웃기라도 하듯 가고시안이 관심을 갖기 시작한 작품의 가격은 더욱 큰 폭으로 상승하게 되었다. 그가 관심을 보이면 그 작품은 부가가치를 지니게 되고 그 작품을 만든 작가의 이름값은 더욱 높아지는 것이다.

물론, 그 작가의 다른 작품들의 가격도 더욱 높아진다. 작가는 자신의 이름값이 올라가서 좋을 수도 있겠지만, 사실상 가고시안과 같은 거물급 딜러가 1차 시장을 독점함으로써 특정한 부류의 제한된 사람들에게만 작품 구매의 기회가 주어진다는 점은 문제로 지적될 수 있다. 예를 들어 작가의 새로운 작품이 시장에 나오면 거물급 딜러들이 그들과 가까운 고객 몇 명과만 가장 먼저 직거래를 시도할 수도 있다. 이는 경매를 거치지도 않는 경우인데, 법적으로 이를 막을 방법은 현재 없을뿐더러 미술시장의 대부분이 이와 같은 거래에 의존하고 있다.

우리나라의 경우, 미술품 거래에 대한 특별법이 제정되어 있지 아니하기 때문에 미술품은 일반 물건으로 취급되어 거래할 경우 민법 및 상법이 적용된다. 다만 미술품 중에 문화재만 문화재보호법으로 관리한다. 거래를 통한 일정한 수익은 소득세법, 부가가치세법 등 조세와 관련한 법률에 따라 납세의무가 발생하기도 한다. 한편 미술품을 사고파는 행위는 재산권 행사에 해당하여 민법 등에 따라 정해지거나 계약서에 따라 이루어진다.

또한 작품의 도난 및 위조, 사기 등은 형법에 따라 처벌되고 창작 행위는 저작권법으로 보호된다. 이와 같이, 미술품과 관련한 체계적인 법제도의 부재는 오히려 미술시장의 건전화와 양성화를 위한 체계적인 관리 및 운영 시스템이 필요하다는 반증이다. 근거 법령 없이 미술감정협회 등에서 개별적으로 하고 있는 미술품의 감정 또한 논란의 불씨가 될 수 있다. 사설 감정은 전문성은 확보될지 모르나 협회마다 감정 절차와 비용이 다르고 감정 결과에 따른 각종 위험부담을 감정 의뢰인이 지게 될 위험이 있기 때문이다.

to be continued

글 | 이재훈

문화칼럼니스트, 변호사, 고려대학교 겸임교수, 한국과학기술기획평가원 연구위원, (주)파운트투자자문 감사