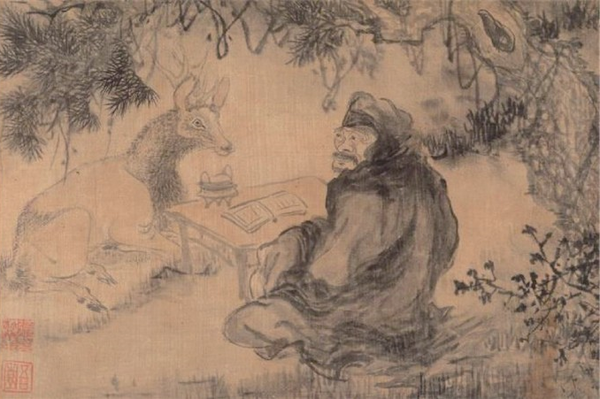

[아츠앤컬쳐] 연담 김명국(蓮潭 金明國)(1600년경~1663년 이후)은 조선 중기에 활동한 화가로 이름이 널리 알려져 있다고 보기는 어렵다. 그런데 그의 작품인 ‘달마도’는 모르는 사람이 없을 정도로, 그는 상당히 유명한 작품을 그린 화가이다. 작품 외에는 김명국 개인의 생활에 관하여도 알려져 있지 않은 편인데, 후대 평론가들에 따르면 연담 김명국은 성격이 호방하고 특히 술을 매우 좋아하여 자신의 호를 취옹(醉翁)으로 바꿨다고 한다. 그는 인물화와 산수화에 능했으며 거칠고 대비가 강한 묵법을 쓰는 것이 특징인데, 당시에는 주목받지 못하였으나 400여 년의 시간이 지난 지금 그를 궁금해하는 많은 사람들에 의해 김명국에 대한 연구가 지속되고 있다.

사실 김명국은 화원 화가로서, 조선시대 벼슬이 정6품까지 올랐지만, 그의 출신, 성장 과정 등에 관한 기록은 거의 없다. 김명국의 작품에 보이는 거친 표현들은 당대 김시, 이경윤을 필두로 김명국과 여러 화가들에 의해 유행한 절파 화풍의 영향인 것도 있지만, 신분으로 인한 한계가 드러난 것이라 보기도 한다. 참고로 절파 화풍은 화가의 개성을 강조하고 대상을 그릴 때 과장을 일삼는다. 자유분방한 거친 필선과 파격적인 비대칭 구도, 먹의 농담으로 드러내는 강한 흑백 대비, 도끼로 쳐서 깎은 듯한 산이나 바위, 게의 다리처럼 삐죽삐죽 날카롭게 꺾인 나뭇가지 묘사 등이 절파 화풍의 중요한 특징이다.

김명국은 두 차례에 걸쳐 조선통신사의 수행 화원으로 일본을 다녀왔는데, 일본에서 당시에도 유명했으며, 어쩌면 일본에서 더 크게 평가되는 화가였다. 그는 이러한 사실에 괴리감을 많이 느꼈으며, 전통적 화풍을 중시하는 국내에서 대조적 화풍을 그리는 김명국은 작품을 그릴 때면 괴리감을 술로 달랬다고 한다.

“김명국은 그림을 그릴 때면 반드시 실컷 취하고 붓을 휘둘러야 더욱 분명하고 뜻은 무르익어 필체는 기운차고 농후하며 신운이 감도는 것을 얻게 된다”라든가 술을 마시지 않으면 아예 붓을 들지 않았다는 기록도 있다고 한다. 현재 국립중앙박물관에소장 중인 그의 <설중귀려도>에도 역시 술에 취해 그린 흔적들이 있다. 꼼꼼한 인물표현과는 달리 거친 붓 자국의 고목, 한 획으로 급하게 그려진 산의 형태를 보면 붓이 그냥 따라가는 대로 그린 취흥의 결과라고 볼 수 있다.

그러나 현대 사회에서는 음주를 긍정적으로만 바라볼 수는 없다. 최근 “주취자”로 발생하는 문제에 대한 사회적 관리 필요성이 대두되고 있다. “주취자”는 음주로 인해 판단력 및 신체기능이 저하되어, 타인의 도움을 필요로 하는 상태에 있거나 소란행위 등으로 자기 또는 타인의 생명·신체·재산 그 밖의 사회공공의 안녕질서에 위해를 끼칠 우려가 있는 사람으로 보고 있다. 주취자는 자기 또는 타인의 생명·신체와 재산에 위해를 미칠 우려가 높다는 점에서 보호조치의 대상임과 동시에 처벌의 대상임에도 현행법에는 주취자 범죄에 대한 통합적이고 체계적인 관리가 명시적으로 규정되지 않고 있다. 그리고 주취 상태에서 주취폭력을 비롯한 주취자 범죄율은 감소하지 않고, 오히려 그 심각성이 더욱 커지고 있는 실정이다.

실제 대검찰청 범죄분석 자료에 따르면 2018년 전체범죄발생(살인·강도·방화·강간 등) 중에 주취상태에서 저지른 범행이 34.33%에 해당하는 것으로 나타나고 있다. 특히 주취폭력배(일명 주폭)가 상습적으로 시민들에게 폭행·협박을 가하고 공무집행방해 등을 일삼고 있음에도, 보복의 두려움 등을 이유로 신고를 기피하는 상황이기도 하다. 이에 따라 주취자 범죄에 대한 엄정한 대처와 예방을 위해서 별도의 특례법을 제정해야 한다는 의견이 지속적으로 제기되고 있다.

그런데 범죄 행위 등을 할 용기를 얻기 위해 고의로 술을 마시거나 또는 음주 상태에서는 나도 모르게 내가 평소에 못 했던 행동을 할 수 있으리라는 예견을 하고 술에 취한 상태에서 범죄를 저질렀다면 이에 대해서는 우리나라 형법은 어떻게 판단하고 있을까?

먼저, 형법에서는 범죄를 발생시킨 행위자는 그러한 행위가 발생하던 순간에 그러한 행위에 대한 인지 능력이 있어야 한다. 그런데 그 실행하는 순간 음주 등으로 인하여 심신에 장애가 있어 본인이 무슨 행동을 하는지도 몰랐다면 어떻게 될까? 이 경우, 본인의 행동에 책임이 없기 때문에 이러한 행위를 벌할 수 없다고 보는 것이 원칙일 것이다. 그런데 형법에서는 “원인에 있어서 자유로운 행위”라 하여 예외적으로 이를 처벌할 수 있도록 하고 있다.

즉, 정상적인 심리상태의 행위자가 고의 또는 과실에 의하여 자기를 음주 상태 등 심신장애(심신상실·심신미약) 상태에 빠지게 한 후 이러한 상태에서 범죄를 저지른 경우 이를 처벌할 수 있다. 예를 들면, 사람을 살해하기로 한 자가 용기를 얻기 위하여 음주하여그 상태에서 범행을 저지른 경우(이를 ‘고의’라 함) 또는 주취운전으로 사고가 날 수 있다는 점을 예견했음에도 음주하여 취한 상태에서 운전을 하다가 사고를 낸 경우(이를 ‘과실’이라 함)가 여기에 해당한다. 범죄를 구성하는 행위의 실행은 심신장애 상태에서 이루어졌지만, 그 실행을 위한 결정적인 원인은 심신장애 상태 이전, 즉 음주 등으로 심신장애가 발생하기 전에 행위자가 범죄를 저지르거나 저지를 수도 있다는 점을 자유롭게 판단하여 결정했기 때문에 본인의 범죄 행위는 본인의 의지로 한 것이 아니라는 주장을 할 수 없도록 하는 것이다.

법원도 비슷한 논리로 판결을 하고 있다. “음주를 하여 그로 인하여 심신이 다소 미약한 상태에 있었음은 인정하나, 피고인들이 음주 전에 피해자들을 살해할 의사를 가지고 범행을 공모한 후, 음주를 하고 각 범행에 이른 것으로 음주 과정에서 이미 범행을 예견하고도 자의로 음주로 인한 심신장애를 야기한 경우이므로, 이는 심신장애로 인한 감형에 해당하지 않는다.”

글 | 이재훈

문화칼럼니스트, 변호사, 고려대학교 겸임교수, 한국과학기술기획평가원 연구위원, (주)파운트투자자문 감사