[아츠앤컬쳐] 도봉산의 연봉 사패산에 있는 회룡사는 신라 신문왕 1년(681)에 의상대사가 창건한 절로 당시 이름은 법성사라고 전한다. 유구한 역사를 가진 천년고찰 법성사는 고려 우왕 10년(1384)에 무학대사가 개축하여 조선 태조 이성계에 얽힌 전설로 회룡사가 되었다.

회룡사란 이름의 유래로는 이성계와 무학이 함께 3년 동안 창업성취를 위한 기도를 하여 조선을 건국하고 왕위에 올라 절이름을 회룡사라 하였다는 설과, 태종 3년(1403)에 태조가 끈질긴 함흥차사들의 노력에 의하여 노여움을 풀고 귀경하자, 무학이 회란용가(回鸞龍駕, 왕의 귀환)를 기뻐하여 회룡사로 하였다는 설이 전한다.

이처럼 회룡사와 각별한 인연이 있는 이성계는 원이 저물어가던 난세에 뛰어난 활약으로 기세를 잡은 영웅이었다. 전주에 본을 둔 이성계의 조상은 원나라로 이주하여 지방관에 올라 있었다. 이성계는 자신의 뿌리인 고려에 힘을 합쳐 홍건적과 오랑캐를 물리치며 공을 세우고 돌아와 재상이 되었다.

당시 고려는 북쪽 오랑캐만이 문제가 아니었다. 아래로 왜구의 노략질은 해안가 마을을 초토화시키는 정도에 머물지 않고 깊숙하게 삼남 내륙까지 침략하여 남원에 진을 치고 그 손해가 막심했다. 이성계의 황산대첩은 이러한 왜구를 섬멸한 공적이다. 북으로 남으로 공적을 쌓아가며 승승장구하는 이성계에게 고려말의 혼탁한 세상을 개혁하고자 꿈을 가진 사람들이 각계에서 모여들었다.

이때 이성계가 창업을 위해 무학대사와 함께 기도를 한 곳이 바로 사패산 회룡사다. 이성계는 석굴암에서, 무학은 산등성 가까이 무학암에서 기도를 했다고 한다.

회룡사의 주요 문화재로는 석탑과 석조, 신중도 등이 있다. 먼저, 신라시대 의상대사의 사리를 봉안했다는 ‘회룡사 오층석탑’은 기단부와 탑신부의 양식으로 볼 때 15세기 후반에 제작된 수종사 팔각 오층석탑, 묘적사 팔각 다층석탑과 유사하여, 신라보다는 조선 전기의 작품으로 추정되고 있다.

그리고, 조선 왕과 인연이 있는 회룡사의 규모를 짐작게 하는 ‘회룡사 석조’가 있다. 대형 직사각형 화강암 식수 저장고인 석조의 크기와 형태는 조선시대 석조 연구에 귀중한 자료가 되고 있다.

또한, 조선 고종 20년(1883)에 당대 화승 응석이 그린 ‘회룡사 신중도’가 있다. 신중도 속 신중(부처나 보살보다 낮은 지위의 여러 신들)의 늘씬하고 곧은 모습은 19세기 말 유행하던 서울 근교 불화양식의 신중탱화다. 당시 뛰어난 화승들이 모여 우수한 작품을 만들어내던 수락산 흥국사에서 가져왔다고 전한다.

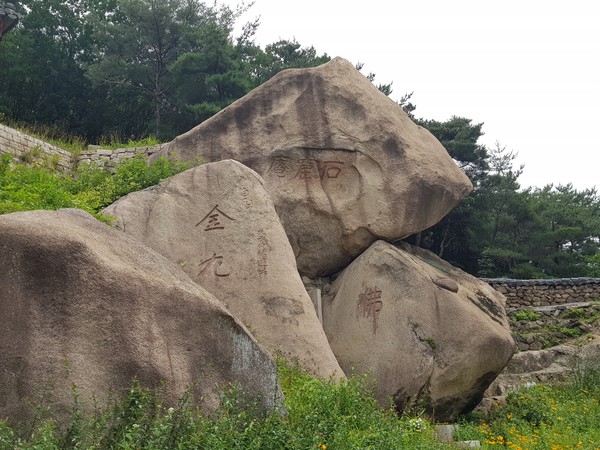

회룡사로 가는 갈림길에서 오른쪽 위로 한참 올라가면 정상 밑에 석굴암이 있다. 이곳은 언급한 바와 같이 이성계가 창업기도하던 곳으로, 백범 김구 선생도 상하이로 망명하기 전 잠시 피신하였으며 귀국하신 후에도 찾은 인연이 있다. 석굴암 입구의 거대한 바위에 김구 선생의 암각문이 새겨져 있어 귀중한 역사교육의 장이 되고 있다.

회룡사는 인조 8년(1630)에 비구니 예순이 중창한 이래 비구니 사찰로 내려왔는데, 6.25 전쟁 중 미군부대에 의해 완전히 소실되었다. 이에 1954년 비구니 도준이 미군부대를 찾아가 자재를 받아내어 대웅전, 약사전, 선실, 요사를 차례로 복원하였다고 한다. 회룡사는 지금도 경기 북부의 대표적인 비구니 사찰이다.

글 | 편집부