[아츠앤컬쳐] 나는 지금까지 멕시코를 19번 방문하였다. 15번의 공연과 4번의 여행이었다. 춤추는 나를 19번이나 멕시코라는 나라로 이끈 것은 멕시코의 국보라 지칭되는 프리다 칼로Frida Khalo와 그녀의 그림 한 점 때문이었다. 미술사에 기록된 그녀의 예술사조는 <초현실주의>다. 하지만 정작 그녀 자신은 지극히 자신의 현실을 그리기에 초현실주의자임을 좋아하지 않았다고 한다. 그녀의 현실은 어떠했길래 초현실주의와 현실을 오갔던 것일까?

프리다 칼로를 이야기할 때 어김없이 등장하는 내용은 다음과 같다. 여성 해방과 페미니즘, 자기중심적인 삶과 태도, 고통과 상처뿐이었던 결혼생활, 양성애자이면서 트로츠키와 나눈 사랑, 사진작가 니콜라스 머레이와의 연인관계, 그리고 삶의 희열을 예술작품으로 표현했던 예술가!

그녀가 자신의 스승이자, 남편이었던 디에고 리베라Diego Rivera와의 예술적 교감과 함께 그로부터 받은 상처는 온전히 자신의 예술에서 처절하면서도 숭고한 형태로 표출되었다. 헝가리계 유대인이며 독일에서 이민 온 아버지와 스페인계 혼혈인 엄마 사이에 태어난 프리다는 6세 때 소아마비에 걸려 오른쪽 발이 휘어 다리를 절었다.

이때부터 험난한 그녀의 삶이 시작되었지만 진짜 비극은 그녀의 나이 18세 때 일어났다. 1925년 9월 17일 버스와 충돌한 전차의 금속 기둥이 그녀의 몸을 관통했고, 그와 함께 그녀의 몸에 무수히 많은 파편이 박힌 사고를 겪게 된다. 이 사고로 2년이 넘는 병원 신세와 함께 평생 고통 속에 살았다. 이후 사고의 후유증으로 임신을 못 하게 된 그녀는 <나의 탄생>, <헨리포드 병원> 등의 작품 속에 자신의 상황을 그려냈다. 결국 그녀는 자신의 삶에서 온통 차지하고 있는 고통과 비극을 극복하기 위해 그림을 그렸고 그 결과물들은 현재까지 멕시코를 넘어 전 세계인들의 환호와 관심의 대상이 되고 있다.

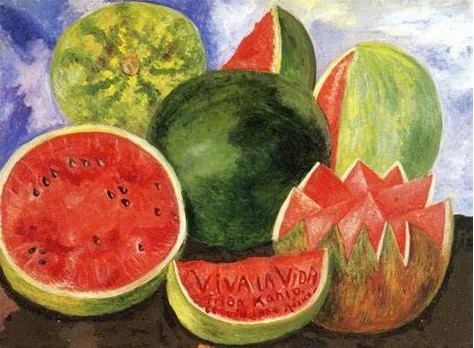

1954년 그녀가 사망하기 8일 전에 완성한 그림이 지금까지 나를 멕시코로 이끈 것이었다. <인생만세 Viva La Vida>는 프리다의 마지막 작품이다. 그녀가 죽음을 예견하고 삶의 의지를 강렬하게 토해낸 이 수박 그림은 붉은색의 수박 과육 사이로 촘촘하게 박혀있는 검정 수박씨 하나하나가 흙을 만나 파란 새싹으로 다시 태어나길 희망하는 의미를 담아낸 것이다. 죽음 앞에 강렬한 삶의 욕구를 수박이라는 과일로 상징한 프리다의 이 그림은 전 세계 사람들을 자신이 살았던 <파란집 /프리다 칼로 미술관Frida Khalo Museum>으로 이끌었고 그들에게 삶의 희망과 함께 인생이 살아볼 가치가 있음을 전하고 있다.

“나는 자주 혼자여서, 또 내가 가장 잘 아는 주제가 나이기에 나를 그린다.”

이 말은 그녀가 초현실주의자이길 거부하고서 한 발언으로 그녀가 어떤 형태의 예술가였는지 짐작할 수가 있다.

글 | 김남식

춤추는 남자이자, 안무가이며 무용학 박사(Ph,D)이다. <댄스투룹-다>의 대표, 예술행동 프로젝트 <꽃피는 몸>의 예술감독으로 사회 참여 예술 프로젝트를 수행하고 있으며 정신질환 환자들과 함께하는 <멘탈 아트 페스티벌>의 예술감독으로 활동, <예술과 재난 프로젝트>의 움직임 교육과 무용치유를 담당하며 후진양성 분야에서도 활발히 활동하고 있다.