[아츠앤컬쳐] 미술을 놓고 국립현대미술관과 예술의전당이 싸우면 누가 이길까. 이 물음은 우문이어야 한다. 국립현대미술관이 이기는 것이 마땅하기 때문이다. 이름에 사람들이 그토록 신뢰하는 ‘국립’이란 단어로 시작하기 때문이다. 문화재청이 지난 5월 17일부로 국가유산청으로 이름을 바꾸었다. 문화재청장 명함을 내밀 땐 제한된 일을 하는 사람이 분명하지만 ‘국가유산청장’이라 하면 한반도에 있는 모든 산과 강, 토지, 건축물들을 총괄 관리하는 자리다. 같은 논리로 국립현대미술관과 예술의전당의 미술 전쟁에서 전자가 진다가 것은 있을 수 없는 일이다.

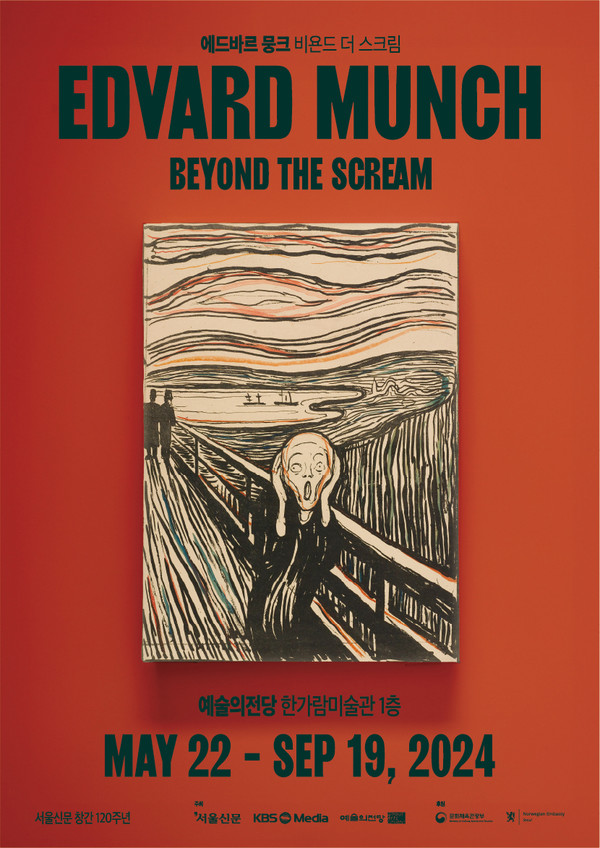

하지만 실제로는 전혀 그렇지 않다. 금년 여름에도 미술 애호가들의 발길은 국립현대미술관보다는 예술의전당으로 압도적으로 가게 될 것 같다. 예술의전당에서는 ‘절규’로 유명한 뭉크전이 5월 22일부터 9월 19일까지 넉 달 가까이 계속된다. SNS에서는 금년 여름 ‘절규’ 놓치면 ‘절규’하게 된다는 조크가 돌고 있는 중이다.

예술의전당 여름 특집은 뭉크 작품 전시로는 아시아 최대 규모다. 주최 측은 이번 전시를 위해 노르웨이 뭉크미술관을 포함해 미국·멕시코·스위스 등 전 세계 23곳의 미술관 및 개인소장자들로부터 140여 점의 뭉크 작품을 빌려 왔다. 특히 세계에 뭉크의 대표작 ‘절규’를 비롯해 ‘키스’(크림트의 ‘키스’ 아님) ‘마돈나’, ‘불안’, ‘뱀파이어’ 등 주요 작품이 전시된다. 뭉크는 절규만 그리는 사람이 아니라 키스 장면을 회화로 12점 판화로 10점을 남긴 크림트에 준하는 키스 전문가다.

초중고 방학 기간을 포함한 여름 시즌은 우리나라 미술계의 가장 뜨거운 시기 중 하나다. 2024년 여름 시즌 국립현대미술관은 과천 본관의 경우 ‘MMCA 기증작품전: 1960-1970년대 구상회화’를 5월 21일부터 9월 22일까지 기획했다. 국가적 가난의 그림자가 여전히 드리워졌던 1960~70년대 우리의 자화상을 그대로 그린 구상회화작가로 이병규, 도상봉, 윤중식, 김태 등 30여 명 작가들의 150여 작품이 소개되며 풍경, 도자기, 소품 등 전통적 구상회화를 재조명한다는 취지다. 무언가 울림이 좀 약한 느낌이다. 이렇게 보면 국립현대미술관과 예술의전당의 미술 전쟁에서 누가 이기게 될 것인지는 대충 답이 나온다.

왜 국립현대미술관은 ‘미술’을 앞세운 국립 기관이면서도 전쟁에서 패할 전략만 세우고도 편안히 있는 것일까. 예술의전당도 형식상 독립 재단법인이라지만 사실상 준 공무원들이 일하는 국립 기관이다. 그러나 총예산의 80-90% 가까이를 벌어서 쓰고 있는 재정 자립도 최우수 관변 재단법인 중 하나로 문화부의 통제 속에서도 예술의전당 미술관은 매해 큰 수익을 올리고 있으며, 사실상 국가 지원금 없이도 자체 사업으로 자립 가능하다. 반면에 국립현대미술관은 히트에 대한 욕심이 없는 것 같다. 원래 정통 예술인은 대중 예술인과 달라 히트를 세속적인 것으로 보고 있는 것일까.

국립현대미술관 서울관은 과천 본관보다 더 중요한 위치에 있고 시민들에게 인기가 높다. 국립현대미술관 서울관은 이번 여름 시즌 우리나라 최초 여성 조경가 정영선씨의 반세기에 걸친 작품 세계를 조명하는 개인전을 기획했다. 정영선 조경가는 자타가 공인하는 한국 최정상급 가드너이다. 개관때부터 지금까지 서울시민들의 폭발적 인기를 끌고 있는 선유도공원도 정 작가의 작품이다. 선유도공원은 한때 서울에 수돗물을 공급하던 정수장을 정영선 작가가 식물에 대한 지식과 예술성으로 우리나라에서 가장 아름다운 초거대 야외 설치 작품으로 변모시킨 것이다. 서울 올림픽공원의 조각공원, 여의샛강 생태공원, 에버랜드 등도 맡았다.

개인적으로는 최근 마리오 보타가 설계한 남양 성모성지 성당을 자주 찾아 걷고 있는 중이다. 한번은 남양 성모성지 성당 총괄 기획자인 이상각 신부님으로부터 건축 설명을 들을 기회가 있었다. 이 신부님은 성당 야외조경을 정영선 조경가에게 맡겼다고 설명해 주셨다. 이후 야외 조경은 급속도로 개선되며 마리오 보타 성당은 더 따듯한 공간으로 바뀌었다.

이렇게 큰 스케일에 익숙한 정영선 작가의 작품들이 제한된 면적의 국립현대미술관 서울관보다 과천본관의 널따란 야외공간을 중심으로 펼쳐졌어야 했다. 그러면 전시기간 이후에도 국립현대미술관의 야외공간을 선유도공원처럼 명소로 만들 수가 있었다고 본다. 국립현대미술관은 기획 의도는 좋았지만 장소를 잘못 찾은 것 같다. 그래서 국립현대미술관은 매번 예술의전당에게 진다.

글 | 강일모

경영학 박사 / Eco Energy 대표 / Caroline University Chaired Professor / 제2대 국제예술대학교 총장 / 전 예술의전당 이사 / 전 문화일보 정보통신팀장 문화부장 / 전 한국과학기자협회 총무이사/ ‘나라119.net’, ‘서울 살아야 할 이유, 옮겨야 할 이유’ 저자, ‘메타버스를 타다’ 대표저자