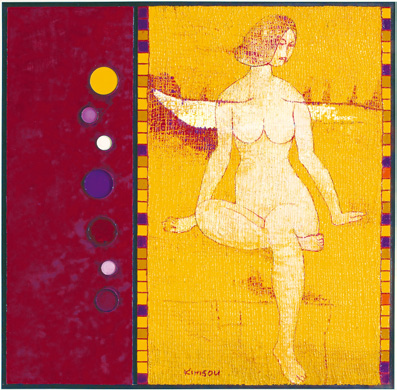

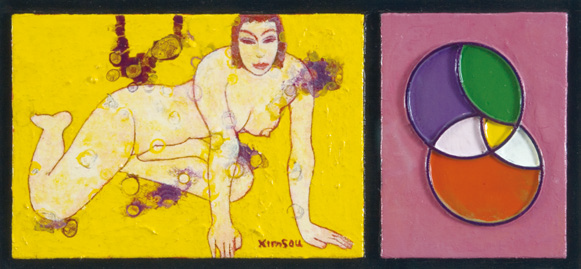

[아츠앤컬쳐] 생존 작가 중에 김흥수(1919~) 화백만큼 드라마틱한 인생여정을 보여준 작가도 드물다. 작품 또한 독창적인 자기세계를 갖춘 몇 안 되는 작가다. 졸수(卒壽)가 넘은 지금에도 그의 선묘 드로잉은 힘이 넘칠 정도니 참으로 존경스러울 따름이다. 그의 화풍은 널리 알려졌듯 ‘하모니즘’으로 불린다. 한쪽은 구상적인 그림, 다른 한 쪽은 기하학적 혹은 다이나믹한 추상이미지가 함께 붙어 있다. 이처럼 김흥수 화백이 추구하는 하모니즘 조형주의의 철학적인 배경은 ‘음양의 조화’이다. 음양사상은 주로 동양을 대표하는 사상으로 한국 정서에도 뿌리 깊게 지탱되어온 근간이다. 대담하고 기상이 넘치는 화려한 칼라와 화면분할은 김흥수 화백의 트레이드마크가 되었다.

김흥수의 하모니즘 미학은 어떻게 탄생했을까? 화백은 하모니즘을 처음 착상한 것은 6・25 한국전쟁을 겪으면서라고 한다. 한국전쟁은 말 그대로 민족상잔의 비극이었다. 형제가 본인들의 의사와 관계없이 단지 남이 정한 이념 때문에 남북으로 나눠져 서로 총칼을 겨누고 싸우는 모습.

눈앞에서 벌어지는 그 충격적인 체험은 단지 리얼리즘만으로는 표현할 수 없었다. 그도 그럴 것이 겉으로 드러난 상황이나 형상의 재현에 그치는 리얼리즘 표현기법은 마음 속 깊은 곳에서 끓어오르는 ‘이름 모를 뜨거움’을 표현하기엔 역부족이었을 것이다. 때마침 타임지를 통해 구라파(유럽)에서 추상회화가 크게 유행하고 있다는 소식을 접한다. 그 추상회화에선 뭔가 실마리를 찾을 수 있겠단 생각이 들었다. 결국 그는 56년 프랑스 파리로 떠나게 된다.

1956년에서 61년까지 김흥수 화백의 파리화단 생활은 무척 성공적이었다. 프랑스 최고의 그룹전인 사론·도똔느에 출품하여 호평을 받은 것은 물론, 한국 화가로서는 최초로 사론·도똔느 정회원이 된다. 파리에 체류하는 동안 가진 두 번의 개인전은 아직도 회자된다. 라라 뱅시 화랑(57년)과 라벨 가브리엘 화랑(59년) 초대전을 통해 작품이 매진되는 이례적 기록을 세워 큰 주목을 받는다.

하지만 61년에 귀국해 국전 심사위원, 초대작가, 유네스코 한국위원회 미술전문위원을 역임하고, 이듬해엔 제1회 5월문화예술상 미술부문 본상을 수상한다. 그렇지만 그는 다시 66년 홀연 미국 필라델피아로 건너가 10여년간 체류한다. 화백은 이 기간 동안 대학 강단에서 학생들을 가르치게 된다.

그러던 어느 날 운명같은 일이 벌어진다. 전람회를 준비하던 학생들의 작품을 평가해주고 있었다. 진열된 작품들 중에 우연히 완전한 추상그림과 완전한 구상작품이 함께 놓여 있는 장면을 목격한다. 그런데 나란히 붙어 있는 그 두 그림이 너무나 멋진 조화를 이루고 있는 것이 아닌가! 그동안 갈망해 오던 한 ‘최상의 조화로운 화면’이 발견된 순간이다. 드디어 구상과 추상이 한 화면에서 공존할 수 있는 방법을 그 자리에서 착상해내게 된 것이다.

그날 밤 김흥수 화백의 손에서 전혀 새로운 개념의 ‘하모니즘 조형주의’가 탄생하게 되었다. 작품의 에너지 못지않게 김흥수 화백의 호방한 인간됨을 말해주는 에피소드가 하나 더 있다. 소위 ‘청기와 화재사건’이다. 오래 전 ‘청기와’라는 인사동의 유명한 액자 표구점에 화재가 났다. 아뿔사! 때마침 그곳엔 액자를 끼우기 위해 맡겨두었던 김 화백의 작품 수십 점도 있었다. 물론 작품은 몽땅 다 불타버렸다. 당시에도 김 화백의 그림 값은 엄청 비쌌다. 돈으로 환산하자면 어마어마한 작품들이 순간 한 줌의 재가 된 것이다. 주인은 망연자실 할 수밖에 없었다. 주인은 고민 끝에 김 화백의 자택을 찾아가 무릎을 꿇고 이실직고를 했다.

얘기를 듣고 난 김 화백은 “으음~!” 하고 아파트가 떠나갈 정도로 괴성을 토해냈다고 한다. 얼마나 억장이 무너졌을까. 헌데 그뿐이었다. 잠시 후 평정을 되찾은 화백은 아무 일도 없었다는 듯 “별 수 없겠나. 다시 그릴 수밖에”라면서 찻잔을 더 기울이더란다. 자신의 분신과도 같던 작품을 그것도 수십 점을 잃게 한 당사자에게 손해배상은 고사하고 오히려 격려했다는 후일담은 화백의 담대함이 고스란히 전해지기에 충분하다.

김흥수 화백이 즐겨 그리는 소재는 크게 두 가지, 한국성과 여인이다. 한국적인 것, 한국문화의 원형을 그리는 것에 집요할 정도로 관심이 깊다. 장고춤을 추는 여인, 온화한 표정의 반가사유상, 석탑과 불상 등 오방색 색동이 어우러진 소재들은 한민족을 상징하는 형상들 일색이다. 좀 더 구체적으로는 6・25 한국전쟁의 상처로 인해 고향을 그리워하는 마음까지 담았다. 여기에 빼놓을 수 없는 것이 바로 여성이미지이다. 여인 특유의 유려한 인체 곡선과 김흥수 화백의 열정어린 감수성이 만나면 천혜의 환상적인 ‘음양 하모니’가 연출된다. 극단적으로 단순화된 형태라도 이미 그 안엔 완벽한 순환의 이치가 녹아있기 때문이다.

작가소개 ㅣ 김흥수

김흥수 화백은 1919년 함흥에서 태어나 동경미술학교에서 유화를 전공했다. 27세에 서울 동화화랑(신세계백화점) 첫 개인전 이후 구상과 추상이 병존하는 화면구조로써 전혀 새로운 조형세계인 하모니즘을 창시했다. 필라델피아 무어미술대학 초빙교수(1967~68), 펜실베니아미술대학 강사(1968~80), 국전 초대작가 및 심사위원(1961~81), 제5회 대한민국미술대전 심사위원 역임(1986) 등을 역임했다. 또한 5월문예상본상 5・16문화재단(1962), 한국미술대상전대상 1982 살롱 도톤느상(1976), 대한

민국옥관문화훈장(1986), 대한민국예술원상(2005) 등을 수상했다. 현재 대한민국예술원 회원으로 활동 중이다.

글 ㅣ 김윤섭

명지대 대학원 미술사 박사수료. 현재 미술평론가로서 국립현대미술관 및 서울시립

미술관 작품가격 평가위원, (사)한국미술시가감정협회 이사 및 전문위원, 대한적십

자사 레드크로스 편집자문위원, 동국대 문화예술대학원 겸임교수 및 울산대 미술대

학 객원교수, 한국미술경영연구소장 등으로 활동 중이다.