현대적 진경산수에 담은 자연 속 파라다이스

[아츠앤컬쳐] 3월은 긴 겨울잠에서 깨어난 대지에 생명의 기운이 가득한 봄의 시작점이다. 이 봄기운을 타고 세상은 온통 화려한 꽃 잔치를 맞는다. 덩달아 사람들의 마음속에도 꽃길이 열린다. 그래서일까, 봄이 되면 발걸음도 한결 가벼워지고 왠지 모를새로운 희망도 솟는다. 아마도 화사한 봄기운의 선물일 것이다. 또 어떤 이들은 몸이 아무리 피곤해도 삼삼오오 가벼운 여행길에 오른다. 어디론가 떠나고 싶은 봄맞이 여행에 대한 욕구는 예나 지금이나 크게 달라지지 않은 모양이다. 꽃들이 만발한 나무그늘 아래를 찾아 형형색색 꽃빛에 맞춰 입고 명소를 찾아 나선 풍경은 볼수록 정겹다.

바로 오용길 작가만큼 이런 정경을 잘 포착하는 예도 드물다. 추사 김정희 선생은 “가슴속에 만권의 책이 들어 있어야 그것이 넘쳐 나와 글과 그림이 된다”고 했다. 아마도 올바른 그림을 그리기 위해선 만권의 이치만큼 온 세상을 헤아릴 만한 지혜와 안목을 겸비해야 한다는 뜻일 것이다.

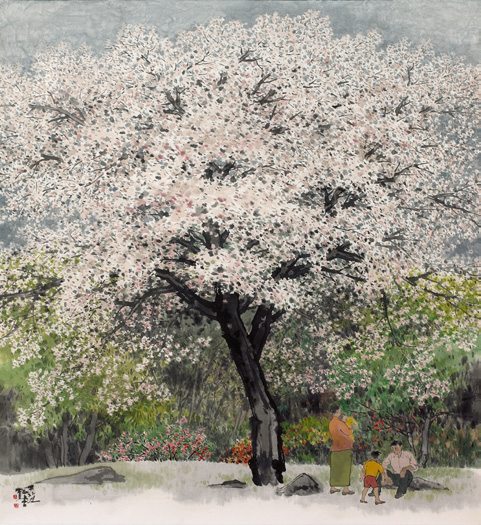

진리는 멀리 있는 것이 아니다. 숨 쉬고 살아가는 일상에 잠들어 있다. 오용길의 그림도 바로 그 삶의 일상을 기록하고 있다. 그래서 볼수록 생동감이 넘친다. 굳이 설명하거나 꾸며대지 않아도 보고 있으면 정감어린 친숙함이 묻어난다. 그리고 그 친근한 일상에서 ‘삶의 진리’를 만날 수 있다. 고요한 일상 속의 평화로움, 오용길의 그림에서만이 느낄 수 있는 담백한 선물이다.

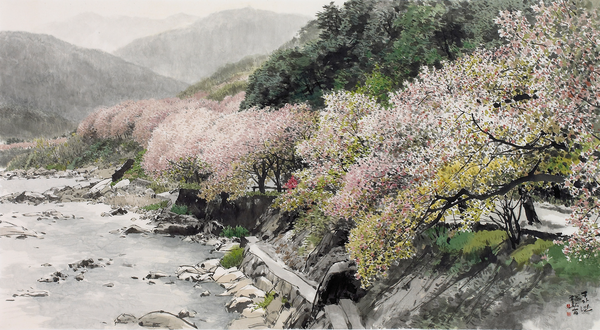

오용길의 그림에 등장하는 소재가 워낙 친숙하다보니, 실제 풍경을 그대로 옮겨 놓은 것처럼 착각하기 쉽다. 실존하는 풍경은 맞지만, 똑같진 않다. 익숙한 풍경을 어느 정도의 ‘작가적 관념’으로 재해석한 풍경이다. 기본정신은 전통적인 관념 산수에서 빌어 왔지만, 표현법은 ‘실경 혹은 진경 산수’로 담아낸 것이다.

가만히 살펴보면 분명 화면 가득 사실적인 요소가 지배적인데, 공간이며 상황설정 등에선 추상적인 요소가 절묘하게 조화되어 있음을 발견하게 된다. 동양 회화 본연의 정신성을 바탕으로 전통의 맥을 잇고 있지만, 작가는 그에 결코 안주하지 않는 실험성을 가미한 것이다. 마치 옛것을 본받아 새로운 것을 창조(創造)한다는 법고창신(法古創新)의 묘미를 조형적으로 구현한 것으로 이해된다.

흔히 요즘은 ‘현대미술 전성시대’라고 한다. 사실 이 ‘현대적’이란 말에는 몇 가지 어폐(語弊)가 있다. 소위 실험적이라거나, 서양적인 것이 ‘현대의 대명사’로 여겨진다는 점이다. 그림에서 보자면, 같은 한국화(동양화) 장르라도 화선지에 먹이 주로 사용되면 고리타분한 구식 냄새가 나고, 뭐라도 새로운 소재나 재료를 사용하면 참신하다고 여기는 편협한 가치척도를 일컬을 수 있겠다. 하지만 오용길의 그림을 만나면 이런 판단이야말로 큰 오인(誤認)임을 깨닫는다. 그의 그림은 너무나 전통적인 방법만을 고수한다. 오로지 지필묵(紙筆墨)만을 고집하기 때문이다.

그런데 재밌는 것은 지극히 전통의 제작기법에만 의존한 그림임에도 결코 ‘촌스럽지 않다’는 것이다. 오히려 ‘의외의 참신함’이 먼저 발견된다. 현대라는 일방적이고 작위적인 가치척도에 전혀 주눅 들지 않는 것이야말로 오용길 그림의 빼놓을 수 없는 매력이자 힘이다.

왜 자연인가? 오용길은 국내 최고의 수묵담채화가로 인정받고 있다. 이미 27세였던 1973년 국전에서 문화공보부 장관상을 받아 일약 스타덤에 올랐고, 이어 월전 미술상·의재 허백련 예술상·이당 미술상·동아 미술상 등 주요 상이란 상은 휩쓸다시피 했다. 그런 그가 궁극적으로 선택한 소재는 자연이다. 그것도 특별한 비경(秘境)이나 웅장한 절경(絶景)이 아니다. 늘 주변에 있었던 자연이었다. 일상의 풍경에서 어떤 에너지를 발견한 것일까?

85세의 나이로 숨을 거두기 직전의 마티스는 그림 수첩 한쪽에 ‘예술이 뭐 그리 대단한가. 인간에게 하나의 진정제가 되면 되는 것을….’이라고 적었다고 한다. 한 작가는 ‘가을 들녘의 들국화가 아름다운 것은 결코 다른 꽃들보다 화려하거나 꽃의 향기가 강렬해서가 아니다. 우리가 들국화를 사랑하는 것은 헛되게 자기를 과시하지 않으면서 늘 제자리를 지키기 때문’이라고 술회했다. 오용길의 자연이 더없이 정겨운 이유 역시 삶의 진정제나 가을 들녘의 들국화 같은 존재로서의 자연을 그리고 있기 때문이 아닐까. 평범함 속에서 비범한 가치를 발견한 것이다.

오용길 그림의 남다른 매력 중에 ‘담백한 절제미’를 꼽을 수 있겠다. 기교를 억제하면서 담백한 느낌의 산수화는 간단해 보여도 쉽게 도달할 수 있는 경지는 아니다. 특별한 꾸밈이 없고, 솔직하며, 흐르는 듯 유려한 형상의 묘사는 마치 자연풍경에 인성을 부여한 듯 따뜻한 온기를 감돌게 한다. 그러면서도 개개의 형태는 명확한 필선으로 뼈대를 세워 견고하고 탄탄한 화면을 탄생시켰다.

특히 숨은그림찾기처럼 곳곳에 포치된 점경인물은 오용길 그림만의 숨통이자 백미라 할 수 있다. 웅장한 바위산이나 화면 가득 흐드러진 수풀 한 켠에서 점처럼 흩어져 있어도 그로 인해 우리는 생명의 존재감을 확인하게 된다. 더욱이 어제 등산길에 만났던 이웃이나 직장 동료를 닮은 형색은 더더욱 친근함을 자아낸다. 작가적 심상이 얼마나 걸림 없이 자유로우면서도 모나지 않아, 배려심이 넘치는지를 금방 확인할 수 있는 대목이다.

현실의 풍경과 심상의 풍경이 한 데 어우러진 ‘오용길식 리얼리티’는 조선시대 대가들의 독특한 필묵법으로부터 발아되어 현대적 조형세계로 꽃을 피우고 있다. 일상주변에서 일어나는 모든 이야기를 종이에 붓과 먹 그리고 간단한 채색만으로 단박에 채집해낸 것이다. 오용길의 작품에 담긴 실경산수는 ‘현대식 진경산수의 새로운 전형’을 잘 보여준다. 어쩌면 거울 속의 그림자가 실재보다 더 실재 같은 것처럼, 오용길의 자연풍경은 우리 마음속에서 잠들었던 풍경까지 깨운 ‘잠경산수(潛景山水)’로 이해하는 것은 어떨까.

작가소개 ㅣ 오용길

오용길은 1946년 경기도 안양에서 태어나, 서울예고와 서울대학교 미술대학 동양화과를 졸업했다. 1967년과 1968년 신인 예술상 장려상, 1973년 국전 문공부 장관상, 1976년 한국일보 대상전 특별상, 1995년 제1회 의제 허백련 예술창작상 등을 수상한 바 있다. 오용길의 작품세계는 ‘전통회화의 현대적인 계승을 가장 잘 보여주는 사례’로 꼽히고 있다. 조선시대의 수묵산수화, 특히 겸재 정선의 진경산수의 정신을 현대감각에 맞게 재창조하는 것으로 눈길을 받고 있다. 현재는 이화여대 조형예술대학 학장을 역임하고, 같은 대학 명예교수로 있다.

글 ㅣ 김윤섭

명지대 대학원 미술사 박사수료. 현재 미술평론가로서 동국대 문화예술대학원 겸임교수 및 울산대 미술대학 객원교수, 한국미술경영연구소장 등으로 활동 중이다.