상상할 수 있는 너머의 유혹

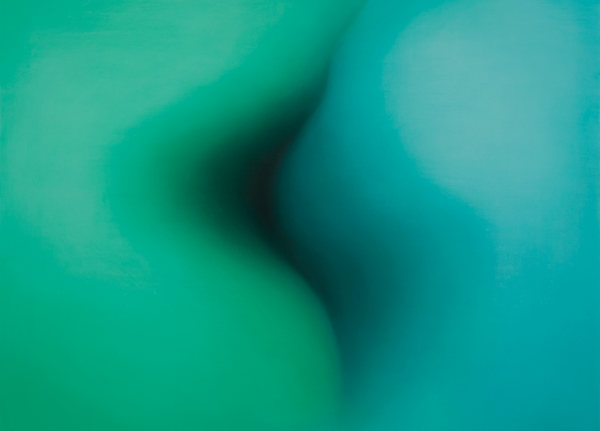

[아츠앤컬쳐] 사자성어에 ‘색수혼여(色授魂與)’라는 말이 있다. 아름다운 용모가 나의 눈에 비쳐, 나의 넋이 그것에 빠진다는 뜻이다. 이지수 작가의 작품 역시 ‘매혹적인 색의 유혹’이 첫인상이다. 하지만 이 낯모를 몽환적인 색채들로부터 새어나오는 희미

한 빛의 정체를 쉽게 정의할 수는 없다. 다만 보는 관점에 따라 다양한 감정과 감흥을 불러일으킨다는 점은 분명하다. 마치 은은하게 비쳐 나오는 빛의 줄기마다 일상 속에 숨어있는 외로움과 아픔까지 녹아든 것 같기도 하고, 모든 생명의 환희가 상생의 고락을 함께하는 듯한 ‘빛의 경외감’을 선사하기도 한다.

이지수 작가의 그림은 빛과 색의 조화를 보여준다. 물리학적 혹은 이성적인 빛의 정의가 아니라, 이광수의 말처럼 만물을 한 몸으로 감싸는 감성적 존재에 가깝다. 또한, 최소한의 빛으로 지금 보이는 것 이상을 암시한다. 극소(極小)의 부분이 극대(極大)의 전체를 대변하는 격이다. 이지수의 그림은 ‘이게 뭐지?’라는 물음으로부터 출발한다. 처음 인지하는 순간부터 나름의 관점으로 이해되는 결과까지, 줄곧 ‘상상의 여지’를 두는 것이 이지수 작품의 콘셉트이다. 그래서 처음엔 작품의 완성도에 있어선 다소 불완전해 보인다. 작품이 만들어지는 과정이 날 것 그대로 노출된 것 같기 때문이다.

작가 자신도 제작하는 과정에서 본인의 작품이 어떻게 완성될지 모를 때가 많다고 한다. 가령 처음엔 사과를 떠올리며 시작했어도, 어느덧 머릿속은 입술의 모티브가 꽉 차올라 전혀 엉뚱한 형상으로도 마무리되곤 한다. 결국은 처음의 모티브가 자기 스스로 생명력을 지닌 것처럼, 또 다른 모습들을 변이복제(變異複製)하는 것이다.

기본 첫 형상을 상상의 모티브로 던져놓으면, 스스로 자가 증식해서 서로 다른 생명의 모티브로 완성된다. 따라서 이지수 작가의 작품에 있어 불안정한 무계획적인 요소의 혼돈스러움이 오히려 작품의 완성도를 더해주는 중요한 요소인 셈이다. 그것은 보는 사람의 감성을 존중한 작가적 배려이다.

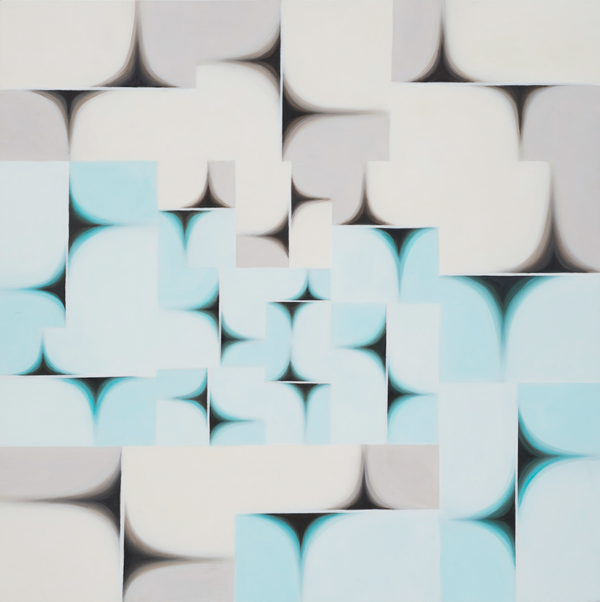

이지수 작품은 크게 세 가지 패턴으로 구분된다. 가로세로로 갈라진 벽 틈을 묘사한 시리즈와 과일 혹은 특정한 모서리를 연상시키는 클로즈업 시리즈, 수직이나 가로의 색 면 기둥이 반복되는옵아트(Op Art) 성향 시리즈가 그것이다. 이 셋의 공통점은 일명 ‘틈’에 대한 해석이다. 작가에게 그 틈은 모든 빛과 시간까지 빨아들인 블랙홀과 같은 존재이다. 단순히 빛이 사라진 어두운 공간이 아니라, 빛이 잠들어 있는 미지의 공간이다. 곧이어 새로운 질서의 재편을 앞둔 카오스(chaos)의 은둔 상태와 같다. 동양적인 관점에서 보면 ‘검을 흑(黑, black)’자 보다 ‘가물 현(玄, dark)’으로 해석될 ‘공간적 개념의 어둠’인 셈이다.

이지수의 최근 작품들은 전형적인 서양화 재료인 캔버스에 유화물감을 사용한다. 하지만 그녀의 작품은 동양적인 관점에서 이해하고 해석하려고 할 때, 작가적 제작의도에 좀 더 다가갈 수 있다. 2000년 초반까지는 전통 한지에 먹을 주조로 기하학적 패턴의 ‘벽 틈 시리즈’를 선보였다. 이후 10여 년간의 뉴욕시기에 요즘의 화려한 색조가 등장한다. “뉴욕이 화려하잖아요. 밖에 나가면 인공적인 불빛이 뉴욕을 대변하듯. 색을 만나보니, 이전 종이 작업 먹그림의 블랙&화이트 투톤과는 또 다른 다양성이 느껴졌어요.” 작가의 말처럼, 비록 옷은 갈아입었어도 본질은 한 맥락인 셈이다.

예나 지금이나 이지수 작품의 중심 키워드로 자리 잡은 ‘틈’의 개념은 ‘가물가물 아득하고 먼 공간으로 느껴지는 어둠 속에 빛이 잠든 공간’으로 이해된다. 동양과 서양의 화법을 동시에 경험한 그녀로서는 당연할 것이다. 그래서 작품의 제작방식도 한국화 시기나 지금의 유화 시기에도 유사한 공통점이 있다. 한국화는 반복적으로 색을 올리는 작업이었다면, 캔버스로 바뀐 지금은 일정한 두께로 칠해진 물감을 마음에 드는 색이 얻어질 때까지 수없이 밀어내길 반복한다. 엷게 번진 효과처럼 연출한 색조가 빛을 머금은 투명함을 잃지 않는 이유도 한국화 특유의 투명성을 그대로 가져왔기 때문이다.

이지수 작품의 또 다른 중요한 특성은 추상과 구상의 세계를 자연스럽게 넘나든다는 점이다. 내면으로부터 빛이 발광해 비치는 듯 흐릿한 화면은 일정한 시각적 모티브의 상징성을 보여준다. 얼핏 복숭아나 사과의 부분을 확대한 것처럼 보이는 화면에선, 성숙한 소녀의 탄력 넘치는 엉덩이나 더욱 은밀한 부위를 연상시켜 에로틱하기까지 하다. 상대적으로 팽팽하게 부푼 불빛 기둥을 닮은 일명 옵아트시리즈에선 남성성이 연상되기도 한다. 이처럼 이지수의 색과 빛을 통한 상징적인 이미지들은, 보는 이에게 ‘네가 상상하는 대로’ 혹은 ‘빛과 색 너머의 무엇’을 상상할 수 있도록 유도한다.

이지수 작가는 ‘방황한다!’는 표현을 자주 쓴다. 보는 사람에겐 ‘그 색이 그 색’으로 보이겠지만, 작가는 그것에서 미세한 차이를 찾아내려고 쉼 없이 ‘방황한다’는 것이다. 색의 조화를 매우 중요하게 여기는 작가로서는 만족할 만한 색을 찾는 과정이 반복될수록(작가의 말대로 방황의 시간이 길어질수록), 관객은 더욱 완벽한 색채의 조화와 조율된 색조에서 더 큰 즐거움을 얻게 된다. 흰색과 검은색만이 최고라고 여겼던 초기작품이나 온갖 색의 유희를 탐닉하는 최근의 작품도 한 맥락이다. 화면 가득 번진 투명하고 매혹적인 색조들은 어두운 틈에 잠들었던 빛의 캡슐이 깨어나 전하는 희망의 메시지가 아닐까. 이지수의 최근 작품을 선보이는 개인전이 서울 서초동 갤러리 마노에서 6월 12일부터 7월 7일까지 열린다.

작가소개 ㅣ 이지수(1965~)는 이화여자대학교와 대학원에서 한국화를 전공하고, 뉴욕 플랫대 석사과정에서 회화를 전공했다. 이후 뉴욕 A.I.R Gallery의 전속작가로 활동했으며, 2008년 5월 Carnegie Hall에서 주관하는 competition에서 우수 작가로 선정되어 카네기 홀에서 발행되는 잡지의 커버를 장식했다. 2009년 4월엔 웹 매거진 『The Artlist』에서 ‘4월의 작가’로 선정된 바 있다. 2010년 뉴욕 Kips Gallery에서 뉴욕 첫 개인전을 시작으로 2011년에 Long Island University Hutchins Gallery와 The Earlville Opera House에서 뉴욕 시 후원으로 초대 개인전을 가졌다. 이외에도 많은 기획전과 주요 아트페어에 참여했으며, 현재 서울에서 활동을 이어가고 있다.

글 ㅣ 김윤섭

명지대 대학원 미술사 박사수료. 미술평론가, 동국대 문화예술대학원 겸임교수 및 울산대 미술대학 객원교수, 한국미술경영연구소장 등으로 활동 중이다.